[Report]TRONイネーブルウェアシンポジウム31st

IoT/ICT技術で支える高齢者社会

2018年12月1日(土) 13:30~16:30

INIAD ホール(東洋大学 赤羽台キャンパス)

- 基調講演

坂村 健(INIAD(東洋大学情報連携学部)学部長/TRONイネーブルウェア研究会 会長) - 特別講演

- 橋本 重厚(福島県立医科大学会津医療センター 教授)

- パネリスト

別所 正博(INIAD(東洋大学情報連携学部)准教授)

31回目を迎えたTEPS(TRONイネーブルウェアシンポジウム)は会場をINIADホールに移し、TRON Symposiumに先立って12月1日に開催された。会場には例年どおり手話通訳者と要約筆記画面が配置され、会場に来られない人のためにインターネット中継も行われた。

本シンポジウムでは「コンピュータはすべての人のために役立つ」という信念のもとにさまざまな切り口で議論を重ねてきたが、今回のテーマは「IoT/ICT技術で支える高齢者社会」。福島県で長年にわたり地域医療に携わってきた橋本重厚福島県立医科大学会津医療センター教授を迎え、地方での高齢者の増加や医療過疎という課題に対するIoT/ICT技術の役割について、活発な議論が繰り広げられた。

開催に先立ち、東洋大学副学長の松原聡教授が挨拶し、INIADが10年後20年後に世の中から必要とされる人材の育成を目指して教育をしていること、性別、年齢、国籍、障碍の有無にとらわれないダイバーシティな環境づくりに取り組んでいることを紹介した。

第1部

基調講演

IoT/ICT技術で支える高齢者社会

坂村 健

高齢化社会を支えるIoT/ICT技術

「少子高齢化が間違いなく進んでいる日本でIoT/ICT技術がどう役に立つかを考えることは重要なテーマの一つです」

坂村教授は、TRONイネーブルウェア研究会の30年にわたる取り組みをふまえて、こう切り出した。

高齢者を支える人手が減少し、高齢者一人を一人で支える時代には、進歩したICT技術の活用が求められるが、その方法として、直接的な応用と間接的な応用の二つの方法が考えられる。

直接的応用としてあげられるのは、介護ロボットなどによる介護の自動化や、介護者の負荷を軽減するパワードスーツである。また、施設内に見守りセンサーを設置し、転倒などの異変を早期に把握したり、移動時の行動をサポートしたりできるシステムも導入されつつある。スマートスピーカーなどのNUI(Natural User Interface)も進化しており、音声だけでなくジェスチャー、視線、BMI(脳波)を感知してさまざまな機器を操作できるようになってきた。

間接的応用は、介護者をサポートすることによる生産性の向上だ。たとえば、事務作業などの間接業務を自動化・効率化することで直接業務にリソースを集中できるようになるし、オンラインでの診察や薬の処方によって通院にかかる移動の負担を減らすことができる。ネットを活用した介護や食事のサービスの提供なども考えられる。さらに、ビッグデータやAIを活用して社会の負担を軽減することも可能だ。たとえば、高齢者がウェアラブルなモニター機器を装着して脈拍や心拍などの情報をリアルタイムにクラウドで管理し、未然に病気を防いだり生活習慣を改善したりできれば、健康寿命を延ばすことができる。しかし、遠隔服薬指導は国家戦略特区でやっと地域限定で可能になったばかりだし、病歴や服薬なども含め大量のデータを集めようとすると、プライバシー問題や法律との兼ね合いが発生し、テクノロジーだけで解決する問題ではなくなってしまう。つまり、ICT利用の課題は、いまや技術だけでなく社会的な問題として捉えなければならないのである。

ICT利用は社会的課題

坂村教授は「IoT/ICTの利用を推進するには、技術設計と同じかそれ以上に制度設計が重要になる」と、日本のETCとシンガポールのERPの違いを例にあげて説明した。

日本の高速道路ではETCが普及しているが、ETC機器を搭載していない車のためにETCゲートと一般ゲートを用意して係員を配備するため、大変なコストがかかっている。一方、シンガポールのERPも日本のETC技術を導入しているが、法律を変えてERP用車載器の搭載を必須としたため、専用レーンもバーもない簡潔なシステムで、柔軟な運用も可能になっている。つまり、シンガポールのほうが日本の技術を活かせているというわけだ。

「日本におけるイノベーションの誤解は、技術面と最終利用のイメージばかりが注目されてしまうこと。社会的にそれを実現するために必要な制度面での改革が積み残されてしまい、技術は完成しても社会への出口戦略がない」

坂村教授は、社会的な意識改革が必要だと訴える。

プライバシーとパブリックのバランス

AIを活用するには大量のデータが必要になるが、プライバシーとパブリック(公共)のバランスは、小手先の基準や経済の側面だけからは語れない。プライバシーを守ることも重要だがデータを提供する意味を理解してもらえるよう、真剣にディスカッションをして社会の合意を取らなければならない。

たとえば、東日本大震災のときには、カーナビのデータを吸い上げて公表することで、通行可能な道路をリアルタイムで知らせることができた。また、門外不出だった携帯電話の位置情報も、災害時の誘導や人口動態統計、エボラ対策など、社会のために役立つ有用なデータとして利用する動きが始まっている。

東日本大震災では、緊急時のプライバシーの扱いも問題となった。一部の自治体では、避難時に介護が必要な高齢者がいる家庭がわかる福祉データベースに救急隊がアクセスできず、円滑な救助ができなかったという。また、避難してきた高齢者が服用していた薬が分からず、薬を適切に処方できない例もあった。利用できるデータベースがあっても、個人情報保護法が障壁となって、緊急時にデータにアクセスできなかったのである。

イギリスでは、PHR(Personal Health Record 個人の医療・健康データ)を自治体が預かり、緊急時には現場に向かう救急車の中で隊員が患者の医療・健康データを事前に見られる制度がある。救急隊員が使っていたゴム手袋が原因でゴムアレルギーの患者が死亡した事例があり、制度の整備が進んだのである。

坂村教授はこうした事例を通して、「社会のAI化が進むなかで、プライバシー情報がパブリックにおいて適切に使われるための社会通念の再構築が必要。そのためには哲学が必要になる」と論を展開した。

日本版「ネット接続権」の確立へ

日本以上に電子政府化が進んでいるフィンランドには「ネット接続権」があり、ブロードバンドへのアクセスを「国民の権利」として法律で保証している。もはや社会への参加はネットへの参加と同義であり、コンピュータを使い慣れない高齢者に対してのケアは国の責任というわけだ。また、ブラジルのクリチバ市では、バスのICカード導入にあたって、高齢者支援センターにICカード支払いの訓練機を設置して使い方を覚えてもらったという。

日本でもIT化を進めるのであれば、老人介護施設や病院にサポートセンターを作って、高齢者がコンピュータを使って役所の手続きができるようにしたり、ICカードを気軽に利用できるように支援したりしていくべきであろう。

基本的人権には「自然権」と「社会権」があるが、社会権は産業革命というイノベーションにより20世紀に確立された新しい人権である。そして情報通信分野のイノベーションが起きた21世紀には、社会構造の変化に伴い新しい人権──「ネット接続権」が必要とされている。坂村教授は「コンピュータが使えるようになることが人権として認められるべきだ」と21世紀的人権としてのネット接続権の重要性を主張し、基調講演を締めくくった。

特別講演

「過疎・高齢化・医療リソース不足環境下の地域医療に果たすICTの役割を考える」

橋本 重厚

医療介護の地域格差の現状

続いて、福島県立医科大学会津医療センターの橋本教授から、地方医療の現状と、遠隔医療やPHRが、地方の患者と医療機関に及ぼすメリットについて報告された。

橋本教授が赴任している福島県は、東京の6倍の面積に対して東京の6分の1の人口密度であり、さらに会津地方は高齢化が非常に進んでいる地域であるという。

要支援・要介護の危険が高い状態のことを「フレイル」という。高齢化が進んで加齢によって体が弱っていく人が増えていくことは避けられないが、高齢になる前から生活習慣病を予防し、フレイルへの進行を遅らせることができれば、介護に割いている人的リソースや社会的な経済面での負担を軽減することができる。

福島県はもともと介護費用の負担が大きい地域だったが、震災後、避難が必要になった町村や県境の町村では、さらに介護費用が増大しているという。医師が都市部に集中しており、郡部からは病院までの交通アクセスが悪く、それに伴う通院の時間的および金銭的な負担が大きいこと、さらに山間部では、冬になると降雪の影響で交通が麻痺してしまうため、外出もままならないことなどが理由である。

東日本大震災での遠隔医療

橋本教授は、地域格差の現状をふまえ「距離、時間、医療のリソース不足、地域格差、アクセスの困難などの課題を解消するためには、IoT/ICTの利用が必須。冬期は特に、遠隔地医療、オンラインでの診療、遠隔モニタリングが不可欠」と主張する。

まず、ウェアラブルセンサーから得られる個人の生体情報を、インターネットを介して医療機関が入手することで、遠隔地からの診察や見守りが可能になる。モニターを通じて対面で診療する必要もあり、技術の発展が求められている。実際に、心臓ペースメーカーや睡眠時無呼吸症候群の遠隔モニタリングはすでに実現している。また、遠隔放射線診断、病理遠隔診断、眼底検査や皮膚科の診断などの遠隔診断も行われている。在宅医療や慢性疾患の遠隔管理も実用化が期待されている分野である。

爆発的な患者数に対して専門医が圧倒的に不足するなか、数少ない専門医の活用や偏在の解消という課題に対して、オンラインでの画像診断や非専門医への診療サポート、専門医同士での情報交換などにより、専門医が現場に行かずとも迅速な診療のサポートが可能となる。東日本大震災では、現場にいる看護師とモニターでつなぎ、遠隔から患者の診療を支援することができたし、現場を離れたあとにも指導や助言ができた。

また、日本には母子手帳やおくすり手帳のように世界に先駆けたPHRがあるが、紙ベースで個人に依存して分散している。これらを電子データとしてクラウドに集積し、生涯にわたり活用できれば、病気の早期発見や予防にも貢献できる。学会ではSS-MIX2という電子カルテから必要な医療情報を自動的に収集する機構を開発して配布しているという。

震災では、停電や津波により電子媒体が使えなくなり、患者の医療情報が失われてしまった。被災者の中に救命措置が必要な透析患者がどれだけいるのかもわからない状態では、輸送計画すら立てられない。「電子データをクラウド化して管理し、どういう状況になっても患者のために利用できるようにしておくのは国家の義務ではないか」と強く実感したという。

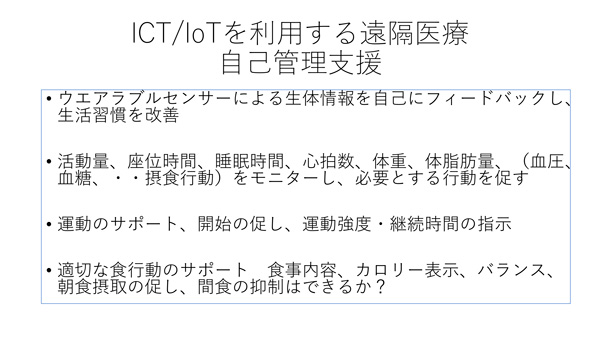

遠隔医療による自己管理支援

通信技術の発展でデータが安く大量に送受信できるようになったため、遠隔医療による生活習慣の改善や自己管理の支援が可能になってきた。センサーやモニタリング機器の性能や使用感が向上してきて、即時性のあるセンサーは医療従事者にも患者にも有益だということが分かってきた。避難所に血圧計を設置して転送されたデータを分析することで、高血圧の薬を処方したり、食事制限や運動の指導をしたりして、被災者の治療に役立てることもできたそうだ。

ウェアラブルセンサーを利用した自己管理も実用化されているが、高齢者がスマートフォンを使って通信するのは難しい。多国語に対応しているコンピュータも方言は理解できないので、マイクを通した要求を聞き取ってもらえないという課題もある。測定値を電子データで送信できない患者には紙媒体に記録してもらい、対面診療時にウェブ画面で確認するなどの方法も使っている。主治医によく見られたいがために正確なデータを提出しない患者に対してのケアも必要である。

国家規模の情報管理と活用を

法改正により、遠隔診療にも保険が適用できるようになってきたが、技術があっても法整備が追い付かないのでは患者が不利益を被ることになる。たとえば、複数の病院で薬を処方されている患者の医療情報がバラバラに管理されている状態では、それぞれの病院で飲み合わせの悪い薬を処方してしまう危険がある。橋本教授は「医療情報を統合的に管理していかないと、患者を全人的に診ることは不可能だ」と警鐘を鳴らす。

地域包括システムとして患者の生涯の医療情報をクラウドに集めて管理することで、それらを利用した遠隔治療が可能になるし、病気の予防やその人にあった治療の選択ができるようになる。最適な治療や予防のためには、国家主導で匿名化した診療情報を統合して管理するべきである。倫理面のバックグラウンド、法整備、セキュリティの保証、通信コストやシステムの改善など課題は多い。国だけではなく民間のサポートも必要であるが、「国家的な規模でデータを収集してAIで分析させれば、最適な日本国民の医療を実現できるのではないか」と期待を込めた。

パネルディスカッション

坂村教授と橋本教授のパネルディスカッションでは、技術と制度のイノベーションからの視点と地方の医療現場からの視点が噛み合い、充実した議論が交わされた。

生活習慣の改善にAIを活用

橋本教授の講演をふまえ、坂村教授からは「医者に行く前に、まずは自身で食生活や生活習慣に気をつける」ことの重要性が問われると、橋本教授は「日本人が麦や玄米を食べていた時代には糖尿病の患者は少なかった。現代でも、主食を麦飯に変えたら血糖値が改善した実例も報告されている。間食や運動不足も生活習慣病の要因となっている」と説明した。間食や運動不足をコントロールするためにウェアラブルセンサーを活用すれば、AIによって病気を予防できる可能性もある。

また、PHRデータや予防行為の取り組みを保険料の算定に反映するようなシステムも有効だが、国民全員のPHRデータの管理が課題となる。橋本教授は「やらないと始まらない。我々地方医療が研究からはじめてそのデータを国にも利用してもらい、地域が健康的に向上したという実績を発信していき、今後5年くらいで国民に周知していきたい」と決意を語った。

正しい知識のもとに自己管理を

「日常生活の被爆のリスクよりも、肥満から糖尿病になったときのがんの発生率のほうが高くてはるかに危険だという事実を知ってほしい」

橋本教授が福島を拠点にしていることから、震災に関する質問も多かった。原発事故の被曝とは関係なく避難時のケア不足による震災関連死が多かったこと、放射能の影響を恐れて外での運動を控えたことにより小児から高齢者まで肥満や生活習慣病の患者が増えてしまったことを紹介し、風評被害に惑わされずに正しい知識を持って生活すべきだと主張した。

最後に、橋本教授は「自己管理のもとに生活を見直して病気を予防することが大事。そのためにPHRやIoT/ICT技術を活用して予防に役立てたい。やがては医者が不要になる時代が来ることが国民にとって望ましい」と締めくくった。

第2部

INIADバリアフリーマップ

第2部では、坂村教授と別所正博准教授によって、INIADとTRONプロジェクトが取り組んでいるバリアフリーマップの成果が紹介された。

バリアフリーマップとは、障碍者が公共交通機関を使って移動する際に、車椅子で通れる場所や視覚障碍者が通れる場所など、普通のマップではわからない情報をオープン方式で集めて公開していくプロジェクトである。

APIによる移動支援データ整備

2017年は、移動のためのオープンプラットフォームの構築に焦点を当てて実証実験を行い、その成果をTEPSで発表した(注)。2018年の課題は、APIを作ってクラウド上にオープンなデータを公開し、移動支援のための精度の高いデータを整備してくことである。オープンなデータ形式であれば、国が整備したデータを取り込んだり、ツールを作ったり、一般の協力者のフィードバックを反映したりもできる。

別所氏によると、現在は400人の学生がAPIによる共同編集のしくみを使ってデータづくりを行っているが、人数が増えれば間違ったデータや悪意を持ったデータも混ざるので、上位編集者による階層的なマネジメント体制とデータのフィルタリングのしくみが必要になる。「一つのツールを使って共同編集することにより、第1回と比べて整合性のあるデータが取れた」と成果を語った。

最適なルート案内を目指して

坂村教授は、現在INIADで開発中の自動運転車椅子を紹介した。

「INIAD内のセンサーとネットワークデータから車椅子自身が勾配や障害物の情報を判断し、目的地まで最適なルートで移動することを目指している。ネットワークを使ってエレベーターを呼んだり、照明をつけたりもできる」

続けて紹介したのは、スマートフォンを活用した視覚障碍者の移動支援の取り組みである。ネットワーク上のデータに加え、公共交通オープンデータ協議会(ODPT)で公開している交通関係のオープンデータも使い、電車の運行情報を音声でガイダンスするアプリを紹介した。さらに、スマートフォンやスマートウォッチで視覚障碍者がIoT機器をコントロールする研究も進めているという。視覚障碍者の意見を取り入れて、音声案内の速度やウェアラブルの改善も行っているとのこと。今後は、プラットフォームと連携した移動支援アプリを開発し、通れない道があったらその場で『通れない』と登録するとすぐにナビゲーションに反映されるシステムを目指しているとのことだ。

「日本全体を情報でバリアフリー化したい。データやツールの整備も進んできたので、来年はINIADの周りだけでなく、他の地域での取り組みも紹介できたらうれしい」

坂村教授が今後の展望をこう語った。最後に坂村教授がIoT/ICTであらゆる人を助けるというイネーブルウェア研究会の活動への継続した協力と、翌週から始まる2018 TRON Symposiumへの参加を呼びかけ、盛大な拍手のなか閉幕した。

注)「TRONイネーブルウェアシンポジウム TEPS 30th」TRONWARE VOL.169, p.69, パーソナルメディア, 2018