[Report]TRONイネーブルウェアシンポジウム37th

最新技術で実現する災害時の情報バリアフリー

2024年12月7日(土)13:30 ~16:30

INIADホール(東洋大学 赤羽台キャンパス)

- 基調講演

坂村 健:東京大学名誉教授、TRONイネーブルウェア研究会会長 - 講演

田邊 光男:総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長

荒金 陽助:日本電信電話株式会社 研究企画部門 IOWN推進室 室長

竹内 哲哉:NHK 解説委員室 解説委員 - パネルセッション

田邊 光男、荒金 陽助、竹内 哲哉、坂村 健(コーディネータ)

2024年の能登半島では、1月1日の地震と9月の大豪雨により大きな被害がもたらされた。2024年8月には初めて南海トラフ地震臨時情報が発表された。また、近年日本では、地球温暖化の影響による局所的な集中豪雨も頻発しており、多様な自然災害や、さらにはその複合化への備えの重要性もますます高まっている。

災害発生の緊急時には、被害予想、避難警告、被害状況などの情報が多く出され、それに基づき適切な行動をとることが欠かせない。

しかし障碍者は適切な情報伝達手段の確保に困難をきたすことがある。また、災害からの復興期も含め、平時からの障碍者支援コミュニティの形成が求められている。

本シンポジウムでは、最新技術の力を活用した災害時の障碍者支援と、災害にも対応できるコミュニティづくりについて、闊達な議論が行われた。

基調講演

最新技術で実現する災害時の情報バリアフリー

坂村 健

TRONプロジェクトでは、年齢や障碍の有無にかかわらずあらゆる人がコンピュータの恩恵にあずかれることが重要だと考え、「TRONイネーブルウェア仕様」を定めて高齢者や障碍者への対応をその基本設計の段階から考慮してきた。TRONイネーブルウェア研究会を1987年に組織すると、コンピュータ技術を使って障碍者を助けることをテーマとした「TRONイネーブルウェアシンポジウム(TEPS)」を1988年から毎年開催し、TRONイネーブルウェアの理念の普及、障碍者とコンピュータ技術との関わりの議論、制度設計に対する提言などを行っている。

コンピュータの研究開発者に障碍者が抱えるさまざまな困難を知ってもらおうと始めたTEPSであったが、回を重ねるうちに、コンピュータ技術者にとどまらず、さまざまな立場から障碍者をサポートしたいと考えている人が参加するようになり、一般の人にも広く公開するかたちで研究会が発展していった。

坂村健研究会会長は「障碍者支援には終わりがない。常に重要性を発信していないと、すぐに忘れられて元の状態に戻ってしまうので、やり続けるしかない」と、TEPSを継続していく意義を強調した。

課題とICTの可能性

2024年、能登半島は1月1日の地震と9月の豪雨という二重災害に見舞われた。その結果、今までに経験したことのないさまざまな事態が発生した。たとえば、避難所生活の長期化や環境悪化、医療・介護の継続性、コミュニケーション支援、心理的影響の深刻化、支援物資や機器の調達、情報伝達の複雑化、復興計画への参画の困難、といった課題があげられる。

また、災害時の情報伝達の課題は障碍によって大きく異なる。たとえば、視覚障碍者は避難経路がわからない、聴覚障碍者は緊急放送が認識できない、発達障碍者は避難所のルールを理解するのが難しい、といった課題があげられる(図1)。なぜ情報が届かないのかというと、情報提供が画一的で、伝達手段が限定されており、個別ニーズに対応できていないからで、これは障碍者だけでなく外国人や高齢者に対しても同じであろう。こうした課題をICT(情報通信技術)の力で——その中でも生成AIという新しいテクノロジーで打破していこうというのが今回のテーマである。

坂村会長は「当たり前のことでも抜けなく網羅的に考えるのは生成AIの得意分野」とし、項目の洗い出しやチェックリストの作成にこそ生成AIを活用していくべきだと説く。そして災害時の障碍者支援のあり方について生成AIと一緒に考えた内容として「情報保障の3要素」をあげた。

個別性:一人一人の特性に応じた提供——視覚・聴覚・発達など、それぞれの障碍特性に合わせて情報を最適化

即時性:緊急時にすぐに伝わること——避難のタイミングを逃さない、命を守るための情報の瞬時の伝達

継続性:避難生活全般をサポート——発災直後から復興期まで、切れ目のない情報支援の実現

災害のフェーズ

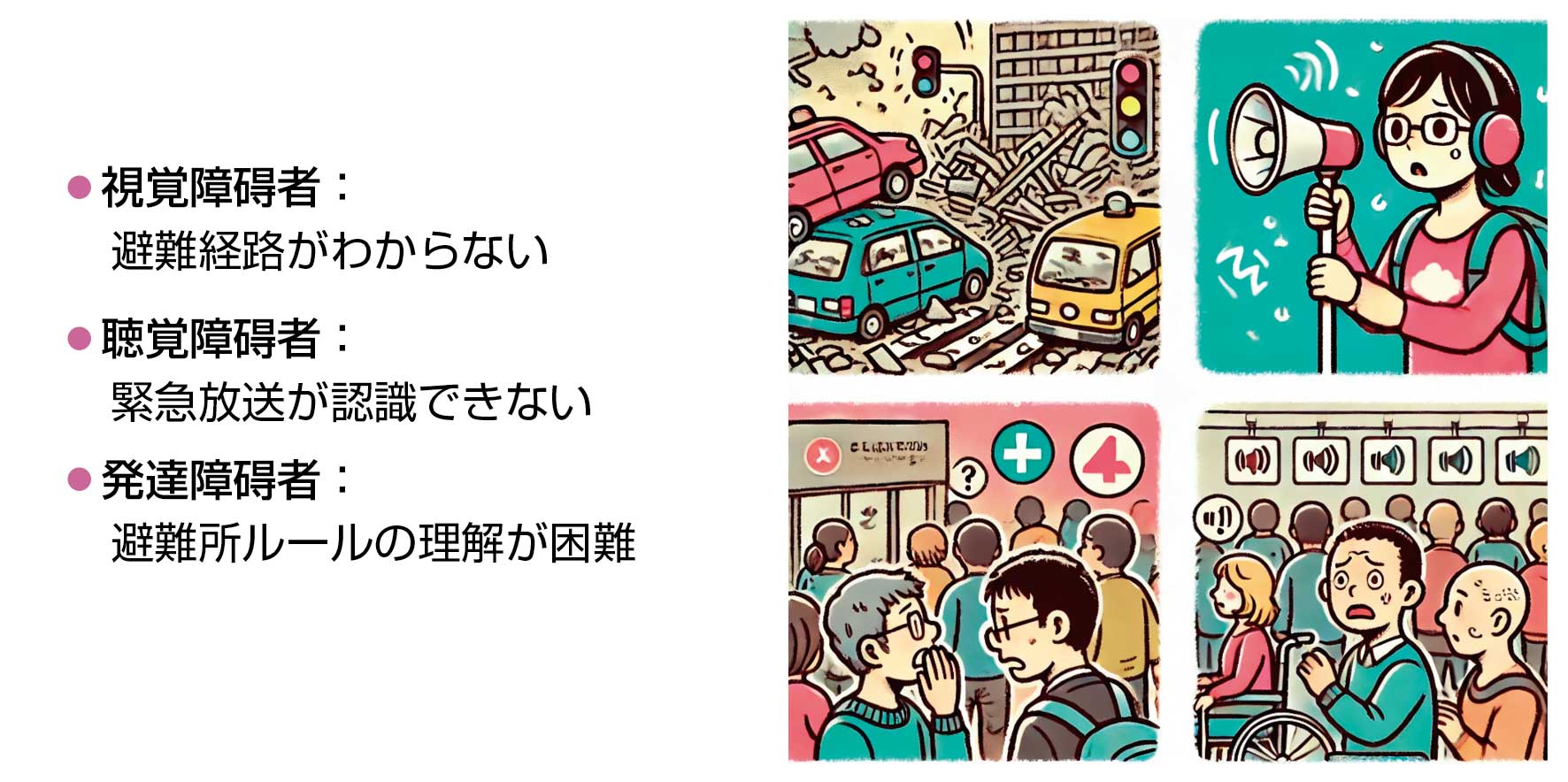

続いて坂村会長は災害対応を五つのフェーズに分け、生成AIとともに考えたというそれぞれの具体的な内容を紹介した(図2)。AIを使って複雑な問題を解決する際は、より明確な回答を得られるように、フェーズや課題を分けて考えることが重要だという。

坂村会長はさらに、災害発生の起点を0とするならば、災害が起こる前の「フェーズ−1」が重要で、被害を最小限にとどめるには、日ごろから災害に備えて適切な事前準備を行い、人間的なコミュニケーションはもちろん、仮想コミュニティまで含めて体制を作ることが必要だと説いた(図3)。

AIによる災害時の障碍者支援

障碍者支援における生成AIの重要性は、今まで人手が不可欠だった支援や今まではできなかった支援が、生成AIにより人の関与なしに可能になること――つまり、100人の障碍者がいたら必要な支援は100通りあるといわれる中で、よりパーソナライズされた対応が可能になるということだ。坂村会長は、ここでもフェーズごとの解決策を事例とともに紹介した。

発災直後には、マルチモーダル警報システムによって音声による放送だけでなく文字情報や点字での発信を行う。避難経路も車椅子が通れる経路を示すなど個別の状況に応じて提示する。放送・通信、さまざまなメディアによる伝達手法を駆使して、リアルタイムに情報を変換して発信する。緊急対応としては、バリアフリーマップのリアルタイム更新や避難所の設備情報のデータベース化、遠隔手話通訳システムの導入などが考えられる。また、応急対応として、AIによる情報提供の個別化、オンライン診療や相談システムの確立、ニーズマッチングプラットフォームが求められる。さらに復旧・復興にあたっては、対話型の申請支援システム、プッシュ型の情報配信、パーソナライズされた復興プランの提示などが必要となるだろう。

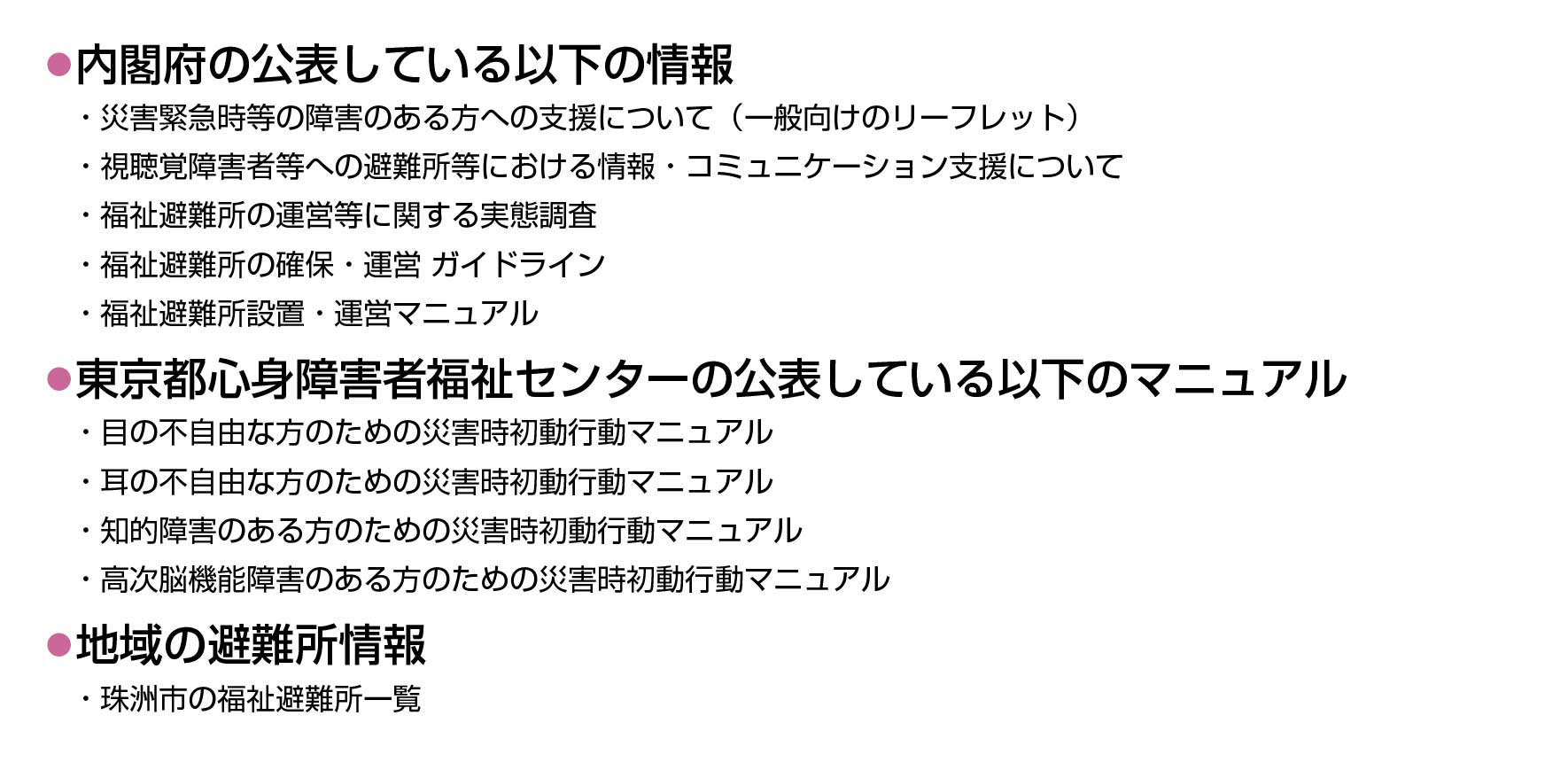

坂村会長は災害時支援AIのイメージとして、研究開発中のAIアシスタントによる被災者支援を取り上げデモンストレーションした(図4)。内閣府が公表している障碍者支援や福祉避難所に関する情報、東京都心身障害者福祉センターが公表している障碍に応じた災害時初動行動マニュアル、被災地域の避難所情報などをAIアシスタントに学習させて、生成AIが被災者の状況に基づいてアドバイスを実施するというものだ(図5)。被災者や障碍者に対するアドバイスの仕方をあらかじめ生成AIに学ばせておけば、個人の状況にあわせて多角的に情報を引き出すことができる。その手段もテキストを基本として、音声会話、点字、手話などさまざまなインタフェースをサポートしている。長い原稿なら要約したり、対話によって必要な情報を絞り込んだり、解説をしたりと、メディアにあわせて気の利いた対応ができるのがポイントだという点を、デモンストレーションを交えて解説した。同音異義語など、これまで伝えることが難しかった内容でも、データの学習によってかなり改善されているという。坂村会長は「AIにはデリカシーがある」と表現したが、こうしたAIアシスタントは被災した当事者はもちろん、避難所の運営者が障碍者をきめ細やかにサポートする際にも役立つだろう。

AIによる災害時支援実現への課題

災害時にAIを活用するためには、システムに関する課題や運用に関する課題など、解決すべき問題は多々あるが、一番の問題は「AIはあなたのことを知らない」ということだ。人間と違ってAIには自我がない——つまり欲求もなければ要求もしてこないので、人間がAIに状況を正しく伝えなければ、正しい答えは返ってこないのである。これはプロンプトエンジニアリングの基礎でもある。特に災害時のサポートとなれば、自分がどういう人で、どういう状況で、何に困っているのかが正しくAIに伝わらなければ、正しいアドバイスを得られないわけだが、災害時にそんな悠長なことは言っていられない。逆に言えば、AIが事前に情報を把握していれば迅速な対応が可能になるということだ。たとえば障碍者が自身の障碍に関する情報や困りごとなどのデータをあらかじめ用意しておき、災害が起こったら瞬時に災害AIにその情報を伝えることができれば、ただちに適切な支援が得られる可能性が高いということだ。

しかし、障碍があるかどうかという個人情報の扱いについては、個人情報保護法との整合性や機微情報へのアクセス権限管理、組織間でのデータ共有の制限、災害時の情報開示ルールの未整備など、データに関する課題が多く残されている。たとえ救急車で運ばれても患者が喋ることができなければ、本人の同意を得ずに個人情報を見ることはできないので、助かる命も助けることができないのが日本の救急現場の現状だ。

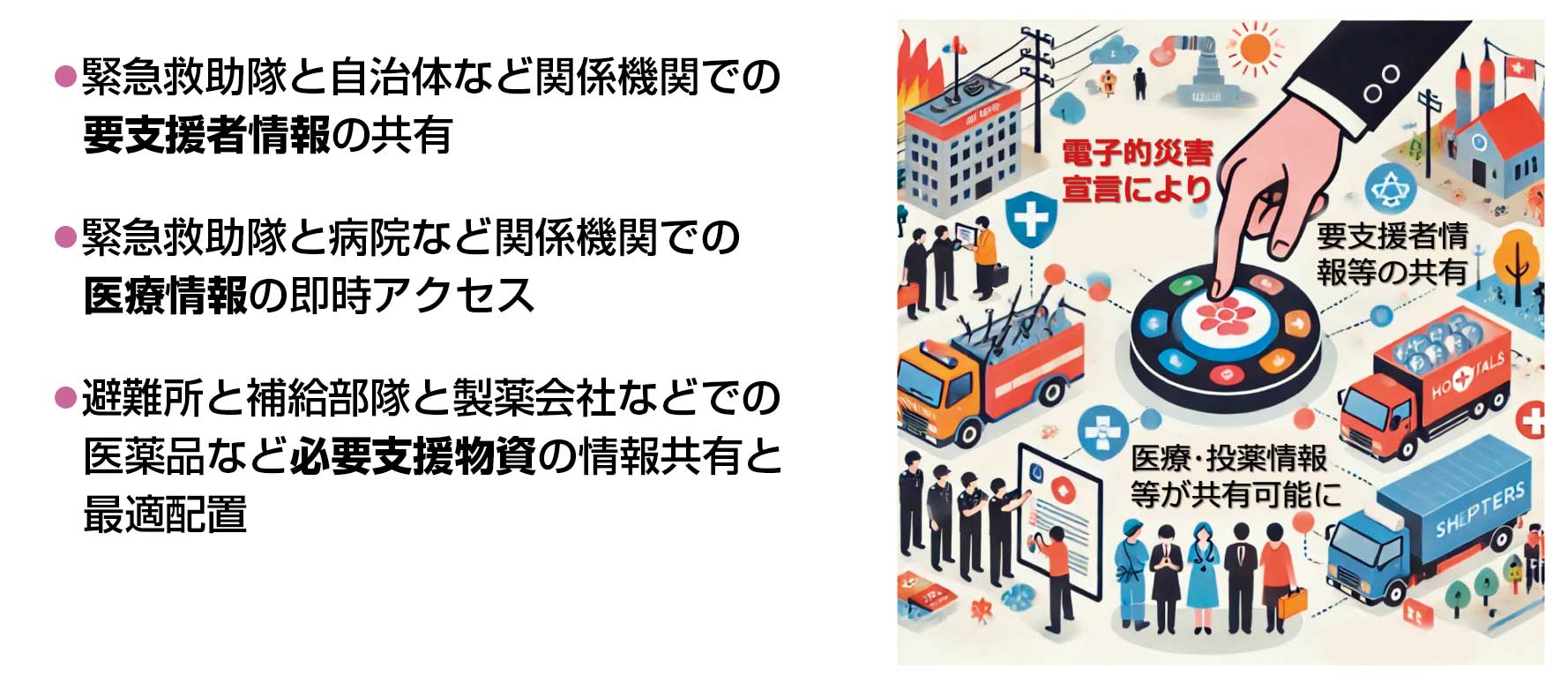

そこで具体的な解決策となるのがPHR(Personal Health Record)の活用である。個人の健康状況に関する情報をクラウドに預託して、災害時には救援者など必要な人に見てもらうことができるようにするしくみだ。そのためには災害時の情報アクセスに対しての特例制度の整備が不可欠となる。たとえばセキュリティレベルの動的制御により、災害時には政府が電子的に災害宣言を発出し、関係各所がアクセス権限の一時的緩和を行い、関係機関での情報共有が可能になるというものだ。災害モードでは、緊急救助隊と自治体など関係機関での要支援者情報の共有、緊急救助隊と病院など関係機関での医療情報の即時アクセス、避難所と補給部隊と製薬会社などでの医薬品など必要支援物資の情報共有と最適配置などといった場面での情報活用が考えられる(図6)。

一般社団法人IoTサービス連携協議会(AIoTS、理事長:坂村健)は、こうした情報活用の実現に必要な法制度の整備に向けて、サービス連携のための基盤確立を目的とする非営利組織だ。個人情報をクラウドで適切に管理するPDS(Personal Data Store)に関する研究・開発や、開発したPDSによる実証実験をすでに行っており、プライバシーマーク認定も受けている。坂村会長は、政府機関とも連携し、こうした団体を積極的に活用して解決に導いていく必要性を強調し、総務省の田邊光男氏に引き継いだ。

講演

災害時における情報通信インフラの状況とそのための情報バリアフリー対応

田邊 光男:総務省 情報流通行政局 情報通信政策課長

国内における情報通信を所管する総務省の田邊氏は、まず能登半島地震における情報通信インフラの被害状況とその復旧の取り組みについて紹介。半島部の特徴として幹線道路が細く、地震によって道路が遮断されてしまったこと、携帯電話やテレビの基地局は山の上にあるため自家発電装置に燃料を届けることができず、停波する時間が長くなってしまった事情を説明。自衛隊や国土交通省の協力のもとで機材輸送や道路啓開を進め、総務省と電気通信事業者との官民連携により、車載型基地局や船上基地局の設置、衛星回線の利用、移動電源車や有線給電ドローンなどを投入して応急復旧を進めたという。また、ケーブルテレビの普及率が高いのが半島部の特徴の一つだが、地震や大雨などでケーブルが切断されたことによる中継局の停波も発生した。復旧までの間、被災者に情報を届けるために、NHKのBS放送(BS103)で金沢局の番組を放送し、避難所へのテレビアンテナの設置や支援物資としてラジオの提供なども実施した。

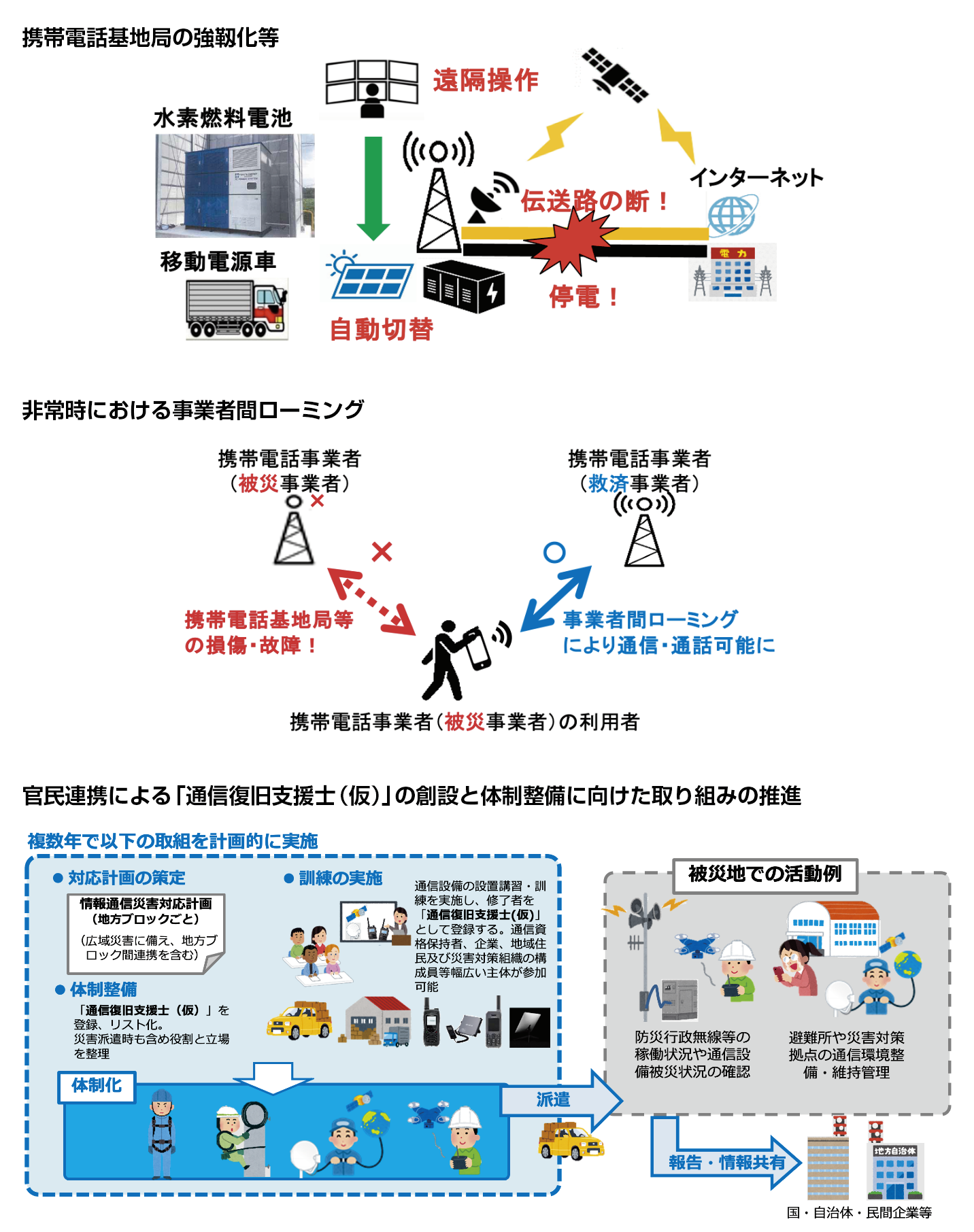

能登半島地震においては、停波、伝送路断、基地局機器などの故障により、多くの携帯基地局が停波し、救助や救援活動に影響したことをふまえ、携帯基地局や放送インフラの強靱化、非常時における事業者間ローミングの導入といった災害対策を、総務省を中心として積極的に進める方針だ(図7)。さらに、官民連携による「通信復旧支援士(仮)」の創設と体制整備に向けた取り組みの推進を行う。これは通信インフラにおける災害派遣医療チーム「DMAT」のような人材で、通信設備の設置講習・訓練を受けて、被災地での通信環境の整備や維持を行えるようにするものだ。総務省は複数年計画で、激甚災害時の通信確保と被災状況把握を官民連携で対応する体制(仮称:通信復旧支援チーム)の設立に取り組むことを目指している。

話題はもう一つのテーマである情報バリアフリーに移り、田邊氏は能登半島地震直後の1月18日に総務省が報道発表した「令和6年度能登半島地震による被災地の障害当事者の方とその周囲の方へ」という文書を紹介した。総務省では「情報アクセシビリティ支援ナビ(Act-navi)」注1)として、障害当事者と円滑にコミュニケーションを図るための情報アクセシビリティに配慮したICT機器・サービスの情報をデータベース化して、ニーズとシーズの両面で提供している。また、聴覚障害者の生活支援のため「電話リレーサービス」注2)の活用をサポートしている。

しかし、こうした取り組みが障害者や要支援者に広く伝わっていないことが課題となっている。総務省では「災害・緊急時における障害者等の利便増進に資するICT機器等の利活用推進ガイド」注3)を作成し、障害者の情報アクセシビリティの概要と、災害・緊急時に有効と考えられる機器・サービス例やICT機器・サービスが適切に活用されるために大切なことなどを、視覚、聴覚、音声、言語といった障害の種類に応じて公開している。障害者にとって災害・緊急時におけるICT機器・サービスの活用は非常に重要なサポートとなるが、それらが機能するためには電源と通信環境の両方の確保が必須であり、もちろん周囲の人々の理解と支援も不可欠である。田邊氏は、災害・緊急時における安全・安心確保のためには、「普段(平常時)からの備え」がとても重要であり、日ごろから人間同士のコミュニケーションをとっておくことが、災害・緊急時の直接的な支援につながることを強調した。

注1) Act-navi https://www.actnavi.jp/

注2) 電話リレーサービス https://www.nftrs.or.jp/

注3) 「災害・緊急時における障害者等の利便増進に資するICT機器等の利活用推進ガイド」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000944987.pdf

能登地震における情報バリアフリー確保に向けた取り組みと課題

荒金 陽助:日本電信電話株式会社 研究企画部門 IOWN推進室 室長

日本電信電話株式会社(NTT)の荒金陽助氏は情報通信の観点から能登半島地震の被害状況と復旧へのNTTグループの取り組みを具体的に紹介した。地震により、通信ビルや携帯基地局の停電、土砂崩れ等による中継伝送路の損傷、住宅・施設や携帯基地局向けのケーブルや電柱などが被災し、サービスへの大規模な影響が発生した。そこで災害復旧活動に必要な重要回線確保に向けて、自治体や各モバイル事業者などが連携してあらゆる手段を投じて対応を進めたことは、先に田邊氏も話したとおりだ。

一方で、NTTグループでは避難所支援の取り組みも実施。NTT西日本では、ポータブル衛星/衛星携帯電話の配備や災害用伝言ダイヤルの提供など、さまざまな方法で安否状況の確認手段や通信/通話環境などを提供した。またNTTドコモは、指定/指定外合わせたほぼすべての避難所(約300か所)へ直接訪問して、支援を実施している。無料充電サービスや無料Wi-Fiの設置、ドコモ公衆ケータイの提供に加え、長期化する避難所生活への支援として、オンラインでの再診/服薬指導や映像サービスの提供といった避難者の心とカラダのケアを実施した。

こうした大規模災害の際はNTTグループ全体で衣食住を含めたサポート体制を敷くが、当然サポートのために現地入りする人員の衣食住も外から持ち込み、自分たちだけですべて賄える体制で進めていくことになる。NTTの施設以外にも宿泊拠点として旅館や学校の施設の提供を受けたり、地元の協力を得て設備資材置き場となる拠点を確保したりしながら、通信インフラの早期復旧に向けて拠点や生活物資などを整備していく様子が動画で紹介された。

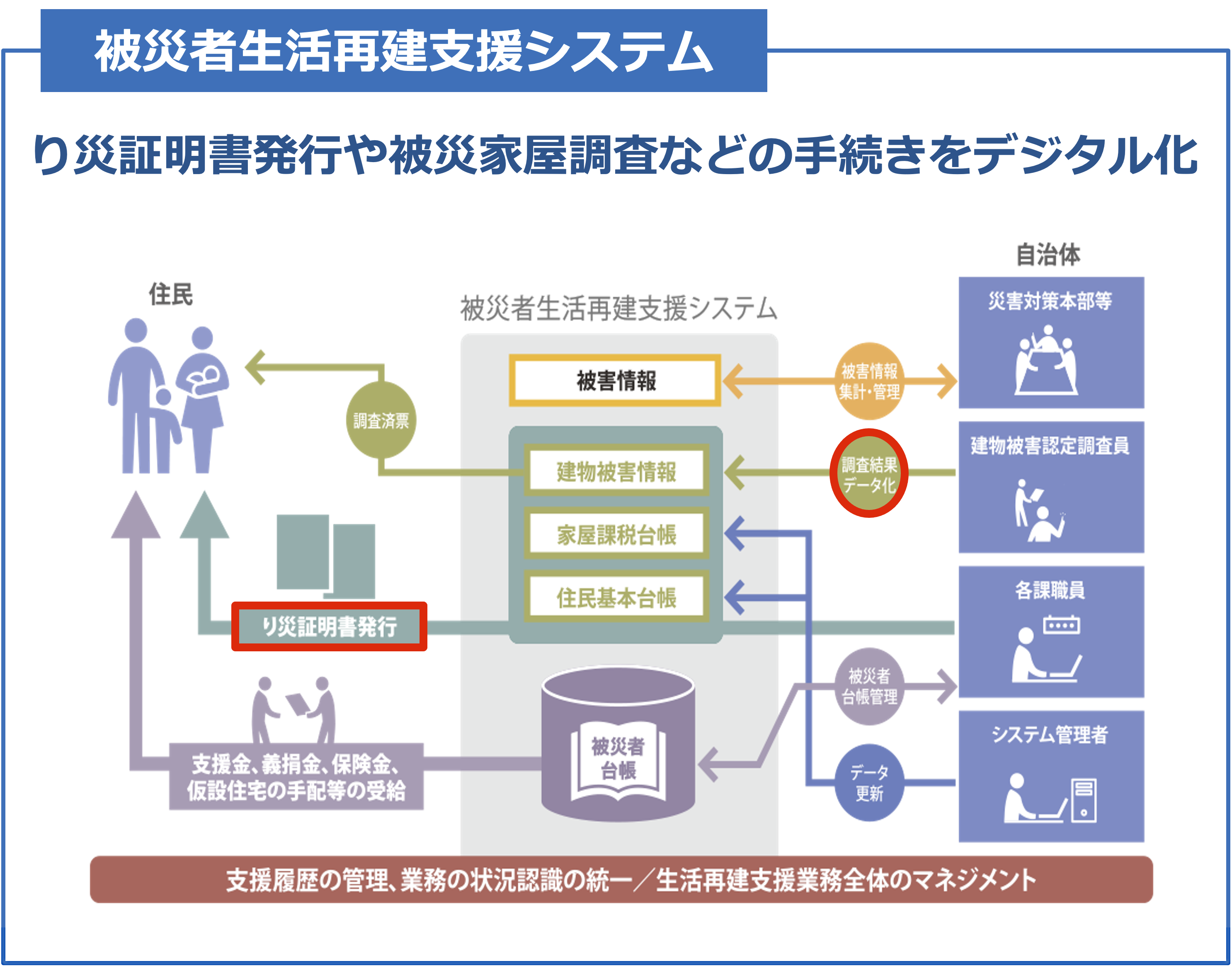

荒金氏は能登半島地震でのICTを活用したNTT西日本の支援の事例として、「被災者生活再建支援システム」を紹介(図8)。偶然にも、能登半島地震直前の2023年10月に石川県の全市町に導入したタイミングだったという。紙ではなくタブレット・クラウドによる効率的な被災家屋調査、り災証明書の発行や被災家屋調査などの手続きをデジタル化して迅速化するシステム設定などの環境整備、自治体職員への運用レクチャーや後方支援などを実施するものだ。たとえば、立ち入りが困難な珠洲市の山間部や海岸部を中心に、ドローンや360度カメラを用いて被災家屋調査を実施し、被災者生活再建支援システムを利用している熊本市役所と連携して熊本市の職員が遠隔地から判定を行ったり、NTT-ME社が遠隔地から判定支援を行ったりしている。また、避難所・被災地小学校への支援として、eスポーツや脳トレの提供、遠く離れた被災地エリアの小学校同士をつなぐ交流やプログラミング教育の支援、2024年3月23日に金石港で開催された「出張輪島朝市」でのライブコマース技術の提供といった事例を紹介した。

荒金氏は続いて能登半島地震をふまえた課題として、災害発生時はすべての人が情報バリアに阻まれる点を指摘。オフグリッド——電力などのライフラインを公共インフラに頼らず自給自足する環境整備や、日常の暮らしを豊かにしつつ、有事には防災機能を提供する「フェーズフリー」の機能を持つ技術・サービスの提供など、情報バリアの早期解消に資する技術開発、制度整備の必要性を主張した。一方で、災害が起こると事前に予測していたものとは異なる状況も多々発生する。そうしたなかで、STEP1:避難所情報の把握、STEP2:避難者情報の把握、STEP3:生活再建支援とステップを踏んで、自治体(被災地)のニーズを迅速に情報収集し、デジタル技術を活用して行政を支援することで、情報バリアの解消に貢献するしくみをアップデートしていきたいと展望した。

最後に荒金氏は、NTTが推進する光の技術を軸とした次世代通信技術基盤「(Innovative Optical and Wireless Network)」を紹介。大容量、低遅延、低消費電力という特徴を持つオールフォトニクスネットワーク(APN)を組み合わせた分散コンピューティングにより、被災時の迅速なリソース制御も可能になるという。たとえば、被災状況のシミュレーションをリアルタイムで行って次の展開を予測して先手を打って対応にあたったり、光ファイバーのセンシングデータから一般道の広域かつ面的な交通流モニタリングを行い、通行止めの情報などをいち早く察知したりできる。さらに東北大学とNTTによる社会や地域の課題解決に向けた分野横断型共同研究では、「自律分散協調リモートワールド」をテーマとして、災害などから人を救うネットワークサービスによる社会拡張の実現を目指す研究に着手しているという。こうしたIOWNやメタバース環境など最新のICT技術を活用して、「平時から地域の課題解決に貢献していきたい」と締めくくった。

障害者の避難を阻む『壁』

竹内 哲哉: NHK 解説委員室 解説委員

NHKで解説委員を務める竹内哲哉氏は、自身も車椅子ユーザで、「ハートネットTV」などの福祉分野やパラリンピック関連の番組制作などに携わってきた。竹内氏はこれまでの取材経験から、障害者の避難を阻むさまざまな「壁」について取り上げた。

NHKの調査によると、2011年の東日本大震災での死亡率は、住民全体で0.78%なのに対し障害者は1.43%と約2倍であった。これは障害者手帳と名簿を整合させながら出した数値なので、障害者手帳を保持していない障害者や要支援者は含まれていない。そのため実際にはこれ以上の犠牲者がでていた可能性は否定できない。2013年に「災害対策基本法」が改正され、市町村に対して避難行動要支援者名簿の作成が義務化された。名簿情報は民生委員や社会福祉協会、消防署や自主防災組織、都道府県警などに提供され、避難にあたり必要な支援が受けられることを目的としている。2024年6月現在、全市町村(1,722団体)で名簿は作成済みだが、名簿を提供しているのはそのうちの約4割にとどまっているという。2021年に「災害対策基本法」はさらに改正され、市町村に“個別避難計画の作成”が努力義務化された。90%の市町村が個別避難計画の策定に着手しているが、対象者の80%以上に対して策定できている団体は13.9%しかないのが現状だ。市町村のうち1,310団体が個別避難計画の実効性を確保するための取り組みを行っているというが、避難訓練を行うぐらいで現実に即しているとは言い難い。竹内氏自身も、自宅マンションや職場のビルでの避難訓練では、車椅子での避難など個別避難計画を考慮した訓練が行われていないことを危惧する。竹内氏はさらに、普段から障害者と接していてニーズを把握している福祉専門職との情報共有や連携が行われていないことが一番の課題だと指摘した。

能登半島地震では2024年12月現在、死者457人(災害関連死299人)と発表されているが、障害者の犠牲がどのくらいあったのかは把握できていない。能登半島の個別避難計画の策定状況を確認すると、2023年度中に作成予定として未策定だったのが、珠洲市、中能登市、穴水町、一部策定済みだったのが能登町と、被害の多かった地域で対応が遅れていた。竹内氏が石川県庁に取材したところ、個人情報保護を理由に情報開示を拒否されるため、個別避難計画の策定は難しい、との回答だったといい、行政側の意識の低さに苦言を呈した。

2020年12月から2021年1月にかけて行われた障害者へのアンケートによると、災害により被害を受けた/怖い思いをしたという障害者のうち、避難できたのは約30%で、避難しなかった/できなかった人が7割近くを占めた。「一人では状況判断できない」「一人では移動できない」「医療・福祉サービスがない」「差別や偏見がある」などの理由から、避難所への避難を躊躇したということだ。別府市では、当事者への聞き取りをもとに避難の検討会で具体的な計画を立て、災害時ケアプランを作成して情報共有し、計画に基づいた避難訓練を実施して課題を抽出するという取り組みを行っている。まさに地域力を上げることが命を守るという事例である。避難所での支援についても、たとえば情報は文字と音声の両方を用意し、パーティションの作成、通路や居住スペースの確保が必要で、さらに電源の確保は電動車椅子や人工呼吸器のバッテリーの充電に必要不可欠だ。また、コミュニケーションボードの活用も有効だろう。

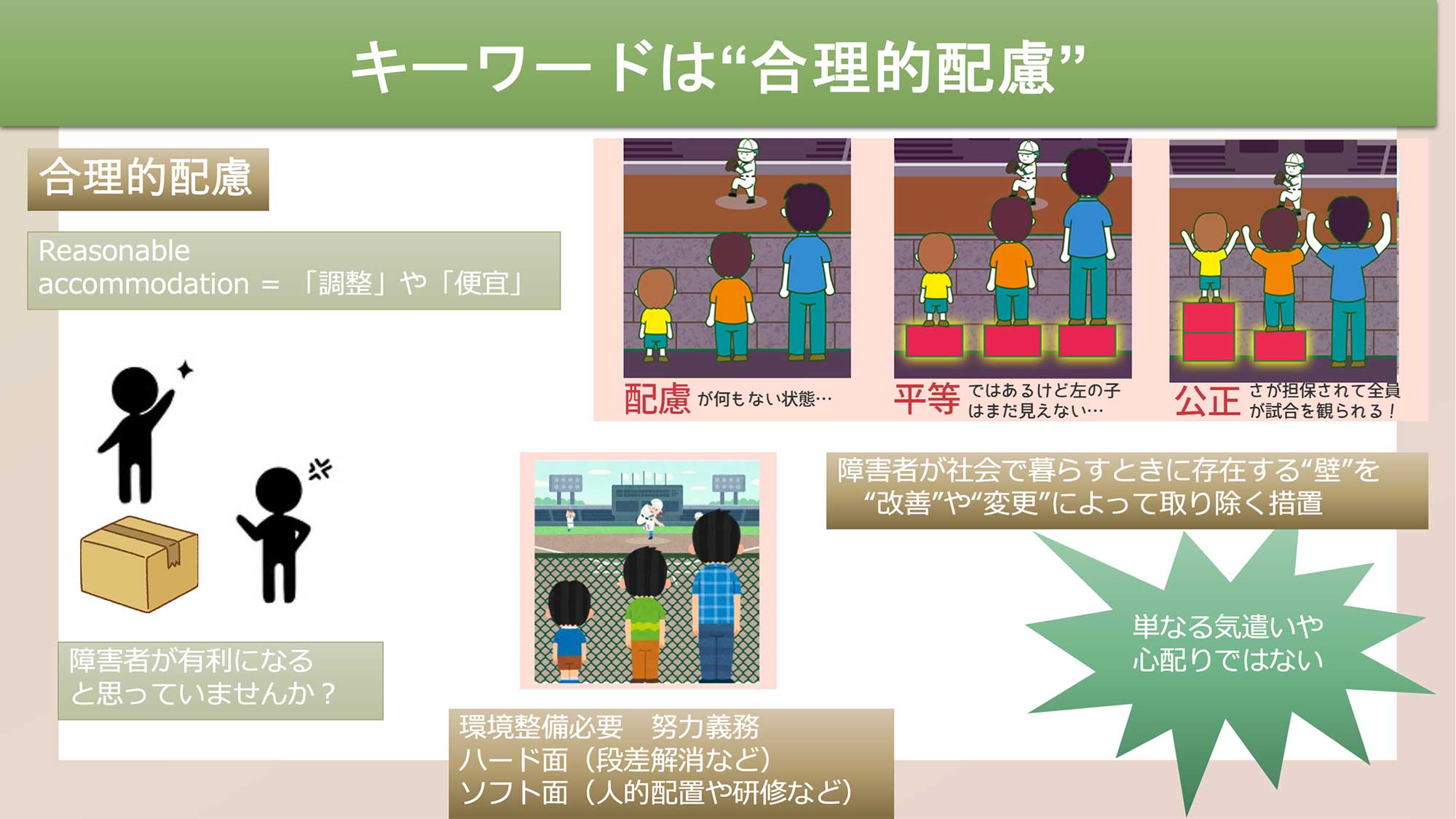

支援が必要な人により手厚い支援をすることは「合理的配慮」である(図9)。障害者が社会で暮らすときに存在する“壁”を“改善”や“変更”によって取り除く措置は、単なる気遣いや心配りではないというのは、現代の障碍者福祉や国連の考え方である。公正さを追求してハードとソフトの両面から環境整備をしていくことが合理的配慮ということだ。竹内氏は「障害は社会によって生み出され、また除去されるもの」とし、メガネの発明によって視力が落ちても視覚障害者にならずに済んでいることや、エレベーターによって車椅子ユーザが縦移動できることなどを例にあげ、情報の発達や環境の改善によって問題を解決し、支援を豊かにすることが可能だと説いた。そして、平時から障害者と健常者が関わることによって、バリアフリーの世界を作っていくことが大切だと締めくくった。

パネルセッション

登壇者:田邊 光男、荒金 陽助、竹内 哲哉

コーディネータ:坂村 健

講演を受けて、パネルセッションの最初の話題として生成AIの可能性について取り上げた。田邊氏は「政権の中でも事前防災に生成AIを使っていこうという話がある」と防災分野での生成AI活用に期待感を示した。坂村会長は、「生成AIには一つのオポチュニティとしての可能性がある」としつつも、「生成AIに十分な情報を与えなければ期待に応える働きをしてくれないが、それには個別の情報が必要になる。AIoTSのような非営利団体が個人の情報をクラウドで管理して、必要なときに必要な人に情報が伝わるようにする。しかも平時と有事では情報の扱い方は違ってくるので、フェーズが変わったときに法律も追従できるのか。個人情報の扱いに関しては、法律の見直しも含めた課題が残っている」と、準備も整っていないのにAIの可能性だけを論じることに警鐘を鳴らした。

参加者からの「AIへの情報提供にとどまらず、AIに自発的に行動させることは可能か」という質問は、たとえばAIを搭載した電動車椅子が災害発生時に避難が必要だと判断したら、ユーザに確認することなく移動を行う可能性に言及するものだ。竹内氏は「避難が必要になったときにユーザが最初のボタンを押すぐらいはしたほうがいい」と、AIが勝手に判断して行動を開始する前に、人間の判断を介在させる必要性に言及した。

車椅子ユーザの参加者の「日常で車椅子の人が積極的に出てくることが少ないと感じる。災害時の情報がないのも、障碍者を見慣れていないことが問題なのでは」との意見に対し、竹内氏は「東京オリンピック・パラリンピックでバリアフリーが進んだことによって、障害のある人たちが外に出られる機会は増えてきたと思う」と見解を述べる一方、障害者は車移動が多いため公共の場で見かける機会が少ないことを指摘。インフラの整備が遅れている地方は特に車社会なので、接点がないと社会の中で「見えない」存在になってしまうことを危惧する。田邊氏はAct-naviや利活用推進ガイドの周知不足を反省しつつ、障害者向けサービスの好事例集を作成したことを紹介。坂村会長は「市町村がガイドラインを見ただけで終わらせずに行動に移してもらえるよう、しっかりと普及させることが重要」と釘を刺した。

荒金氏は竹内氏が語ったメガネの例が印象的で「ICTによってそれぞれにあったサポートをすることで、みんながそれぞれ自由に活動できることが大事だ」と感想を述べた。データベース作成のような単純で細かく膨大な作業をこなすには人も物も電力も必要となるが、細かい作業が得意なAIを活用することで支援の効率化を図ることができる。また、総務省のガイドラインは、話の切り口として異業種間の連携の際に役立てているという。IOWNの利活用に話が及ぶと、荒金氏は低遅延、ゆらぎゼロ、低消費電力といった特徴をあげ、「遠隔地からリアルタイムでコミュニケーションをとったり、人が入れない場所でも遠隔地からリアルタイムで建設機械の操作をしたりできるので、遠隔地からの被災地支援や障害者のコミュニケーション支援が実現できる。被災地の省電力にも間接的に貢献できたら」と述べた。坂村会長は「AIやIOWNなどの新しい情報インフラが役に立つのは間違いない」と大きな期待を寄せた。

聴覚障碍や知的障碍などの見た目ではわからない障碍を持つことの苦労や不安、従来の障碍者と健常者という概念を超えていく必要性について問われると、竹内氏は「たとえば多機能トイレは身体障害者だけでなく、内部疾患の方やLGBTQの方も使うし、見た目ではわからないことがたくさんある。白杖を持たせたり何らかのマークを作ったりしても、障害を公にしたくない人もいるので難しい問題だ。一般的にはヘルプマークがあるが、どこまで浸透しているのか。2025年の東京デフリンピックを契機に皆さんにも考えてもらいたい」と呼びかけた。

障碍に対する差別や偏見には根深いものもあり、教育や文化の問題とも密接に絡んでくる。田邊氏は「交通や建築物、情報コミュニケーションのバリアフリーを進める法律や制度は整備されつつある。法律や制度が変わってもすぐに社会が変わるわけではないが、大きなイベントがあると社会の意識に影響を及ぼすことがあり得る」と展望した。荒金氏は、ICTの技術で周りの環境を障害者に伝えるようなサポートができないかと提案。たとえば聴覚障害者がヘッドマウントのグラスを付けて、後ろから呼びかけられたら『後ろから呼びかけられています』と表示されれば、周りの人に通知する必要がなくなるだろう。一方で、ダイバーシティの観点から、社会としての受容性や寛容性を高めていく必要があることも指摘した。

坂村会長が率いるTEPSでは、障碍者雇用の推進をはじめ、さまざまな障碍を社会に認知してもらうための活動を続けてきた。しかし、罰金を払えば障碍者を雇わなくてよいと考えて法定雇用率を満たさない企業や、雇った障碍者を隔離して、本業と関係のないところで簡単な軽作業を与えるだけの企業もあるという。こうした問題も、引き続き考えていく必要があるだろう。

最後に本シンポジウムを振り返り、「障害者個別の必要性から普遍的なニーズを深掘りしながら横展開できるように考えることが、政策に対して求められていると思います」(田邊氏)、「平時から災害をふまえた準備をし、何が必要かを考えることがまず大事でしょう」(荒金氏)、「知らないというのがいちばん怖いこと。障害のある人に対して怖いと思ってしまうときに、われわれが『本当は怖いと思わない手段はどうしたらいいんだろう』と考えられるようになると、世の中が少し変わっていくかなと思います」(竹内氏)と述べた。坂村会長が「こういうことを常に皆で話し合えるような国に、日本がなれたらいい。これからも情報発信を続けていきたい」とまとめ、参加者への感謝のことばで締めくくった。

編集部注) 登壇者の発表内容に基づき「障碍」と「障害」を使い分けています。