[Report]TRONイネーブルウェアシンポジウム32nd

IoT+AI時代の災害医療

2019年12月7日(土) 14:00~17:00

INIAD ホール(東洋大学 赤羽台キャンパス)

- 基調講演

坂村 健(INIAD(東洋大学情報連携学部)学部長/TRONイネーブルウェア研究会 会長) - 特別講演

- 森村 尚登(東京大学大学院医学系研究科 救急科学教室 教授)

TRONプロジェクトは「コンピュータはすべての人のために役立つ」という信念のもと、障碍者や弱者の援助に対する研究を長年続けてきた。台風第19号をはじめ全国各地で自然災害による被害が発生した令和元年、32回目を迎えたTEPS(TRONイネーブルウェアシンポジウム)が2019 TRON Symposium(TRONSHOW)に先立ち、12月7日にINIADホールで開催された。会場には例年どおり手話通訳者と要約筆記画面が配置され、インターネット中継も実施された。

今回のテーマは「IoT+AI時代の災害医療」。地震や台風などによる大規模災害が発生すると、一度に多数の負傷者の救命・治療が必要になる。そこで、長年国内外の多くの災害医療に携わってきた森村尚登東京大学大学院医学系研究科教授をお招きした。災害医療において大きな役割を果たす災害拠点病院、また災害医療派遣チームの赴く現場におけるIoTやAIの技術の役割や活かし方を議論した。高度な災害医療の可能性を追求するシンポジウムとなった。

基調講演

IoT+AI時代の災害医療

坂村 健

社会で進むDX

「はじめに、昨今話題になっているDXについてお話しします。DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、最新のデジタル技術によって仕事や生活の「やり方」にイノベーションを起こそう、これまでのやり方を根本的に変革していこうとする取り組みです」

坂村健教授は、2019 TRON Symposiumの重要なテーマの一つであるDXについて切り出した。少子高齢化が進んで労働人口が減っていく日本にとって、デジタルテクノロジーによる効率化は、質の向上と低コスト化の両立を可能にする一つの解であるという。日本人は、今あるやり方は変えずに人がやってきたことをコンピュータで置き換えていく「カイゼン」は得意だが、それぞれの局面に特化していて横のつながりがないために、統合しようとするとかえって非効率なことになってしまうことが多い。DXが世界中で注目されているのは、やり方自身を変革していく動きだからである。日本に限らず成熟した国家では既存のやり方が確立しているからこそ、小手先のカイゼンではなく破壊的創造を伴うイノベーションを起こさないと大きな効果が見込めない。

想定外の災害に相次いで見舞われ、これまでの災害対策が通用しなくなっている今、災害医療分野にもDXが求められている。そして災害医療分野でのデジタル化の期待の中心にあるのがIoTやAIといった技術なのである。

ここで改めてTEPSの基本的な考えを振り返っておこう。TEPSはTRON Electronic Prosthetics Symposiumの略で、電子的にいろいろなものを補い助ける技術、できないこと(disable)をできるようにする(enable)技術を考えるプロジェクトである。

坂村教授は、30年以上前から、障碍とは環境と個人のミスマッチによって発生するものであり、障碍を絶対的なものではなく相対的な関係として考えてきた。たとえば、聴覚障碍というと耳の聞こえない人のことを思い浮かべるが、健常者でも水の中や騒音の中にいれば、音が聞こえない状態になる。あるいは、大規模災害のような緊急時に、日本語が理解できない外国人観光客が必要な情報を得られなければ、環境とのミスマッチを起こしているといえる。つまり、環境が変われば、健常者でも障碍を持った状態になりうるのだ。

多くの外国人が日本に訪れるであろう2020年に向けて、災害時の医療をDXの視点から考えておくことに大きな意義がある。こうした社会におけるミスマッチをデジタル技術の力で解決していくためにDXが必要になってくるが、社会インフラを考えるうえで大切なのは技術だけではなく、制度やガバナンスをどう設計し、技術をどう使っていくかということである。

AI+IoTの世界に

IoT(Internet of Things)はモノのインターネット、つまりあらゆるものにコンピュータを組み込み、ネットワークでつなぐことによって、情報と現実世界の間に互いに影響する関係を作り、人々の生活を支えていこうという技術である。こうした研究はすでに30~40年前から行われており、Ubiquitous Computing(ユビキタスコンピューティング)、Calm Computing(カームコンピューティング)、Pervasive Computing(パーヴェイシヴコンピューティング)、M2M、CPSなど、さまざまなバズワードでよばれてきたが、今はIoTという呼称に収斂している。「モノをインターネットにつなぐ」というより「インターネットのようにモノをつなぐ」ということを明確にした呼称がIoTだからである。

坂村教授は、IoTが社会を変えられるかどうかの鍵はオープン性にあると説く。通信の世界ではプロトコルが重要で、ある決まった手順に従えば、誰でも、どこでも、どんなコンピュータでもつながるのがインターネットである。同様に、あらゆるモノに入ったコンピュータがネットワークにつながり協調動作することを期待されているのがIoTの時代である。15年ほど前に日本国内で商品化されていた情報家電は、各家電メーカーがクローズな考えで技術を抱え込んでしまったため、自社の製品同士はつながるが、他社の電化製品とはつなげることができなかった。日本の家電メーカーが衰退してしまったのは、世界で主流になっていたオープンな流れに乗れなかったからである。

しかし、5Gが新しい情報家電の世界を切り開こうとしている。従来のように家庭内LANで家電をインターネットにつなぐのではなく、クラウドに情報家電を直接つなげるような方式が可能になってきたのだ。これが意味するのは、TRONプロジェクトが推進してきた、メーカーの垣根を超えてあらゆるモノがオープンに連携できる「オープンIoT」の世界である。

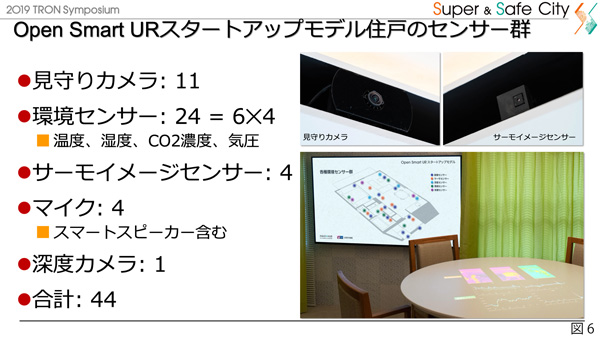

ここで、生活環境のIoT+AI化の例として、INIAD cHUBと独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)が共同で開発しているプロジェクト「Open Smart URスタートアップモデル」が紹介された。赤羽台団地に建てられたスターハウスを改築したもので、44平米の住宅内に44個のセンサーが設置されている。環境センサーが常時室内の温度や湿度を監視し、見守りカメラやサーモセンサーが入居者の動きや体温を観測しているので、蓄積されたデータをもとにAIが危険を察知すれば警告を与えたり、通報したりすることもできる。まさに「AIが同居人」となる時代が来ているのだ。

医療分野における課題

医療分野でもクローズ化による多くの問題点が顕在化している。

たとえば、電子カルテはもともとレセプト(医療報酬の明細書)のために作られたので、病院ごとにシステムが異なっていて、他の病院に電子カルテを移すことが難しい。また、病院内の業務システムが部局ごとにバラバラでも、優秀な現場が運用で構造的欠陥をカバーしてしまうため、抜本的なシステム改革の必要性が表面化していないことも多い。業務をこなすための「カイゼン」は得意だが、全体最適のための大きな変革を避けて囲い込みを行い、現場をクローズ化してしまうのだ。

坂村教授は、YRPユビキタス・ネットワーキング研究所が開発し、横須賀市で2014年から本格運用している「ユビキタス救急医療支援システム」を紹介した。これは、救急車のリアルタイムな位置情報を病院と共有し、救急車の到着時間を予測したり、大規模な事故で複数の負傷者がいる際に救急隊とドクターカーが合流したりするために活用されている。また、救急車内に設置されたビデオカメラで、患者の容体や医療機器のモニターの画面を撮影して病院に伝送することもできる。ここで坂村教授はある疑問を投げかける。

「多用途のカメラで救急車内のモニターの画面を撮るアイデアは十分実用的で低コストですばやく実現できたのも事実だが、なぜデジタル画面を再撮してデジタル伝送しないといけないのか。医療機器にコンピュータが入っているなら、そのコンピュータのデータを、直接救急病院にデータで送ればいいではないか。なぜそれができないかというと、一つは医療機器メーカーも医療現場もクローズなため。もう一つの理由は医療機器がIoTに対応しておらず、API(Application Programming Interface)でデータを回線に乗せて病院に送れないからです」

オープンな医療連携をどう実現するか

電子カルテなどの業務システムは本来、外部とAPIで連携できるように作るべきだが、患者主体のAPI連携が実現できていないのが課題である。では、メーカーや応用やシステムや病院の枠を超えたオープンな医療連携を実現するにはどうしたらよいのだろうか。

技術をオープンにすることによって世界中で使われるようになったのがインターネットである。インターネットの世界は「弱い標準」で動いていて、いわゆるウェブサイトで使われているHTMLは記述の可読性が高くてある程度「いいかげん」でもそれなりに機能するため、イノベーションが求められる応用分野でのインターネット普及の原動力の一つになった。坂村教授は病院のシステムにも弱い標準化が必要だと主張する。

「病院と病院のシステムをつなげようとしたとき、日本人の考え方では「強い標準化」で一つ一つを細かく決めようとしてしまい、さらに主導権争いによって問題が複雑化するため、うまくいかなくなってしまうのです。これからは電子カルテも弱い標準化で、データ仕様のセマンティック(意味づけ)が明確になっていれば、あとはAPIをオープンにしておけば、他のシステムから連携するためのプログラムの構築も容易になり、病院間で電子カルテのやりとりができるようになるでしょう」

「オープン」に必要なプライバシーの哲学

データをオープンにしようとすると、必ず問題になるのがプライバシーの扱いである。プライバシーは常に公共とのバランスで判断すべきものであるが、日本の医療現場では個人情報保護法が多くの弊害を与えている。

たとえば、災害医療の現場で患者の血液型や薬歴を知りたくても、個人情報保護法が邪魔をして本人の同意なしでは情報を開示できない。ある病院がその患者の情報を持っていたとしても緊急時に必要な情報を引き出せないため、患者の命を危険にさらすことになってしまうのだ。イギリスでは、救急車を呼んだ患者が救急隊員のゴム手袋にアレルギー反応を起こして亡くなるという事件があって以来、救急時には必要な個人情報の提示を求められるようになったという。

また、大量のデータを集めてAIによって統計分析することで、病気の原因や傾向を推論できるようになってきたが、社会のために自分のデータを提供しようとする人が増えないと、AIの技術があってもビッグデータを活用することができないのである。

ネットワーク時代のプライバシーの考え方は、個人情報を「出さない」ことを保証してもらう権利から、個人情報を保持しているサービス側が「個人の益」になる意図で適切に扱う義務へと変えていく必要がある。患者にアレルギーの情報があるなら、救急車の隊員にアレルギーがあることを教えられるように、法律を直していかないといけない。同時に、情報を扱うサービス側に対しても、適切に義務を遵守させるための法律や制度を整備する必要がある。

坂村教授はネットワーク時代のパブリックのあり方として、個人が個人情報を必要に応じて出すという社会に対する公共的な義務から、個人がオープンなネットワークにつながり、公共情報空間で個人情報をシェアすることによって世の中を良くしていこうとする権利を持っていると考え方を変えていくべきだと提言する。たとえば、地球環境や安全性向上、災害や緊急時の対策に関する情報など、個人が公共に提供することで「個人の益」に利するだけでなく「公共の益」に利するものもある。

2003年に制定され、2017年に改定された個人情報保護法は、2020年の再改定に向けて大幅な見直しが進められている。個人が望まないデータ活用を止められる「利用停止権」とともに、企業のデータ活用を促進する「仮名情報」の導入も検討されているという。

プライバシー情報のオープンAPI化のために

坂村教授は、パーソナルデータの利活用に関する事例として、米国でオバマ大統領によって宣言された「My Data Initiative」をあげる。My Data Initiativeには、個人的な医療・健康関係のデータにアクセスできるBlue Button、個人的なエネルギー使用量のデータにアクセスできるGreen Button、個人的な教育データにアクセスできるRed Buttonなど、各種のボタンが用意されている。 自分のデータを住民が主体的に管理できるようにすること、またそのデータを標準化することに、米国は大きな行政的可能性を見出しているという。

Blue Buttonは、個人が自分に関係する機械可読なPHR(Personal Health Record)をダウンロードして、適切な医療従事者、介護者、信頼できる関係者に提供できるようにした官民連携プロジェクトである。個人の健康記録を保持している多数の健康保険や病院などの機関が参加しており、ウェブサイトのボタンから、それらの機関が保持するPHRを簡単に取得して連携できるしくみになっている。日本では病院間での個人情報のやり取りに病院の依頼状や紹介状が必要になるが、米国では個人情報を移動するかどうかは個人が決める。

Blue Buttonは政府主導でデータフォーマットやAPIを標準化したので、PHRのデータ解析や集約蓄積サービスなど、個人や企業によるさまざまなサービスの参入が可能になっている。

こうした活動を後押ししたのは米国の退役軍人省(VA:United States Department of Veterans Affairs)である。米国では、過去の戦争により障碍を負って帰ってきた多くの退役軍人のための政府の年金は多くのサービスを形作るインセンティブになっている。退役軍人が州を越えて移り住んでも自分でカルテを持っていけるような制度を作った結果、今や米国民の約半数が利用するサービスに発展したのである。

インターネットが米国の国防総省で開発され革新的なイノベーションとして世界中に広まったように、国防が米国政府のイノベーションの多くをドライブしてきたのである。

ガバナンスは技術より制度の問題

一方、日本では技術的には可能でも法律や制度の問題でできなくなっていることが多いと坂村教授は指摘する。たとえば、東日本大震災のときに、カーナビの情報を使って通れる道と通れない道を可視化するサービスが公開されたが、本来は制度化されていないグレーな利用方法であった。また、一部の自治体では、介護の必要な高齢者のいる家庭がわかる自治体の情報に救助隊がアクセスできず、円滑な救助ができなかった例もあったという。以前は門外不出だった携帯電話の位置情報などは、ビッグデータ処理できれば公共的に非常に有用なデータだという理解が広まり、最近ようやく利用が認められてきたところである。

これからは、災害時や救急時など有事の際のガバナンスと、平時のガバナンスをデュアルモードで管理できるように制度設計していくことが、社会がAI化するにつれますます重要な課題になってくる。

坂村教授は最後にINIADで取り組んでいるバリアフリーマップ作成プロジェクトについて紹介した。INIADでは教員と学生が一丸となってバリアフリーマップを作成し、成果をオープンデータとして公開するプロジェクトを実施している。こうしたデータを今後は災害時の避難誘導にも活用できるよう、ハザードマップと照合するなど、新しい課題に取り組んでいきたいと展望を語り、基調講演を締めくくった。

特別講演

災害時の要援護者情報を繋ぎ、舫(もや)うための備え

森村 尚登

坂村教授からの紹介を受けて登壇した森村尚登教授は、医師として30数年来救急医療に従事し、東日本大震災など国内外の多くの災害医療にも携わってきた。また、2020年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急医療体制検討合同委員会の委員長も務めている。本講演では、災害時の医療のなかでも特に要援護者の情報をどうやってつないでいくかに焦点を当て、IoTやAIを活用した災害時の医療の現状と未来について知見が語られた。

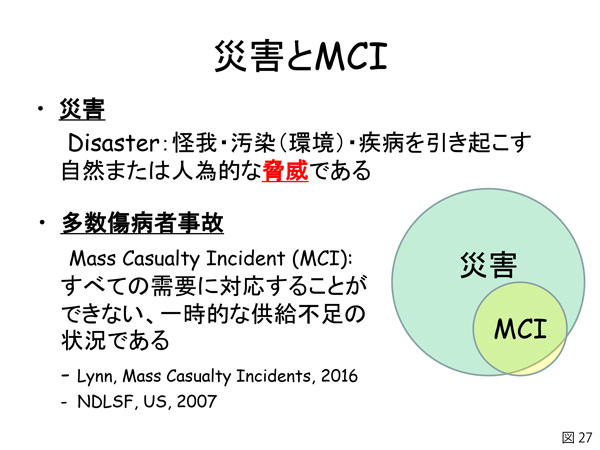

災害とは

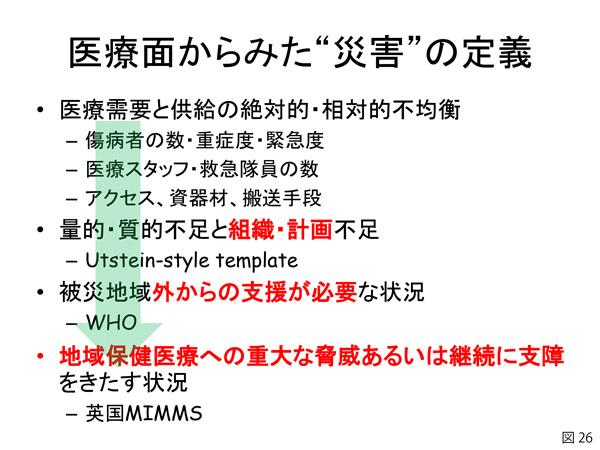

地震、洪水、津波、火山などさまざまな自然災害に見舞われてきた日本は「災害大国」といわれる。一般的には、怪我や汚染・疾病を引き起こす自然または人為的な脅威のことを「災害」としているが、医療面から見た災害の定義は、医療需要(傷病者の数や重症度、緊急度)と供給(医療提供側の数、リソース力)が絶対的あるいは相対的に不均衡をきたしている状況を指すという。さらに最近は、災害医療に対する組織や計画が不足している場合や、被災地域外からの支援が必要な状況(WHOによる定義)、平常時のような地域保健医療の継続が危ぶまれるような状況(英国MIMMS(注1))による定義)も医療面での災害と捉えるべきとされている。また、災害時にはMCI(Mass Casualty Incident、多数傷病者事故)すなわちすべての需要に対応することができない一時的な供給不足の状況が発生することがあるが、逆に言うと、大きな自然災害が発生してもそこに医療を必要とする人口が存在しなければMCIは存在しないということになる。

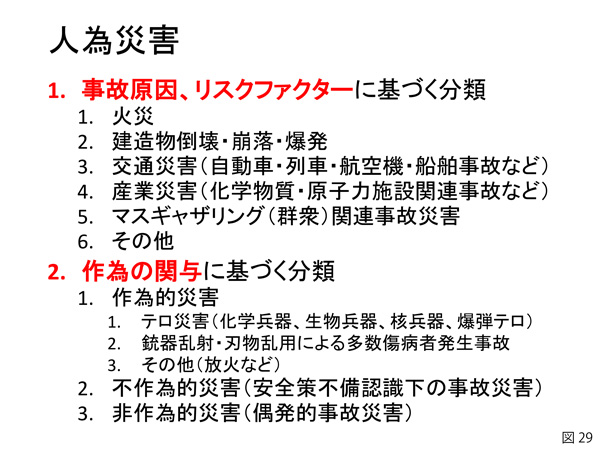

また、災害は「自然災害」と「人為災害」の二つに分けられる。人為災害は、テロなどの意図的なものだけでなく、火災や交通事故なども含まれる。さらに、マスギャザリング(群衆・集団形成)──メッカの巡礼や2020年の東京オリンピックのように、ある一定の場所に、ある一定期間、ある一定の多くの人が集まるような状況で起こりうる人為災害も含まれる。さらに、特殊性がある災害として「CBRNE(シーバーン)」(注2)と呼称されるものがある。

森村教授は、交通事故災害やマスギャザリング災害などの人為災害と自然災害との大きな違いは、その地域のインフラがほとんどダメージを受けないことや、局所的に多数傷病者が発生するが周辺の医療リソースが保たれているため、自然災害よりも少しだけ対応しやすいというところだと説明した。

災害時の医療の体系的アプローチ

従来「災害医療」という表現が汎用されてきたが、森村教授は「災害時の医療」とすべきだと提唱する。

「災害医療(Disaster Medicine)という言葉は、特殊性と高い専門性を想起させるため、有識者に委ねる形で発展が遅れるリスクを持っています。

しかし、私たちがやらなければならないのは、災害が起きたときに現在がんばっている医療をどうやって継続させるかという視点で考えることです。Medicine after Disaster、すなわち、災害時の医療をどうすればいいのか。こう表現することによって、災害のときにがんばるのは災害医療専門家だけではないということが明確になるでしょう。

私たちが今直面しているリスクは、すべての診療科、すべての職種、すべての保健医療計画に関わる地域の方全員が考えなくてはいけないぐらい大きな課題なのです」

こうした観点で災害時の医療への体系的なアプローチを考えると、以下のような面が災害時の医療と普段の医療とで異なるという。

時間的因子:

平日の日中を勤務時間と定義すると、土日を含め週の75%以上が時間外ということになるため、災害は万全なスタッフ体制で対応できないときに発生する可能性を大前提として考えなくてはならない。

空間的因子:

災害時の医療計画は市区町村単位、都道府県単位で立てられるが、災害は行政区分に関係なく起こるので、近隣の市町村や都道府県と連携して同じフォーマットで動かなければならない。

量的因子:

絶対的ないし相対的に被害が大きい。

森村教授は、災害時の医療と普段の救急医療とでは、根本的な課題は変わらないが被害の規模感が異なり、特徴として、通常の救急医療時よりも需要と供給のバランスが崩れる可能性が高いという点を指摘する。インフラの損壊を伴った場合は医療の供給力がさらに低下する。高度な機能を持つ大きな病院ほど大量の電気や水が必要になる。たとえば、2018年6月の大阪府北部地震では国立循環器医療センターの屋上の受水槽が破損して病棟の浸水と断水が発生した。また2019年の台風15号の際は停電と断水により熱中症の患者が大量に発生した。続く台風19号の激甚災害でも広範囲で浸水や停電が起こり、入院患者の移送や転院を余儀なくされた。

このように日本では多くの災害に見舞われてきたが、1995年を一つのマイルストーンとして少しずつ進歩しているという。1995年は1月に阪神淡路大震災、3月に東京の地下鉄サリンテロという大きな人為災害があった年だが、これらの事件を契機に、現在の日本災害医学会(JADM)のベースとなる日本集団災害医療研究会が発足した。以降、ドクターヘリや緊急消防援助隊が全国から集まるしくみ作りやMIMMSの導入が進み、2005年には災害派遣医療チーム「DMAT」(注3)が整備されるなど、さまざま取り組みが進められてきた。中でもMIMMSから取り入れた「All Hazard Approach」という考え方は、災害時の医療対応のあり方に飛躍的に貢献しているという。災害時の医療の目標は最大多数の傷病者に対して最良の治療をすることであるが、そのためには全員が専門性を超えた一定の手順に従って医療を実施しなければならないため、最適治療の対象を変えざるを得ない。その一定の手順を体系的に示した考え方が「CSCATTT」で、以下の用語の頭文字から取っている。

- Command and Control:指揮・統制

- Safety:安全

- Communication:情報伝達

- Assessment:評価

- Triage:トリアージ

- Treatment:治療

- Transport:搬送

このうち、前半のCSCAはメディカルマネジメント、後半のTTTはメディカルサポートに分類される。1970年代から1990年代前半までの災害時医療は、緊急性の高さから優先度を判断するトリアージに着目していたが、最近は、多機関、多部門、多職種にわたった対応が必要になる自然災害のときは特にCSCAの確立が重要だという考え方に大きく変わってきたという。森村氏はCSCATTTを普段の病院の仕事にたとえて説明した。

「病院長の指示のもとに(C)医療安全を守りつつ(S)多部門と情報伝達しながら(C)患者の状況を評価する(A)。実際の診療現場では緊急性を判断し(T)治療して(T)入院させたりICUに搬入したりする(T)」

森村教授は、災害時にはこのように体系的なアプローチで考えていくことが必要だと説いた。

災害時の医療計画

続いて、森村教授は災害時の医療計画にあたっての考え方をいくつかのスライドで紹介した。

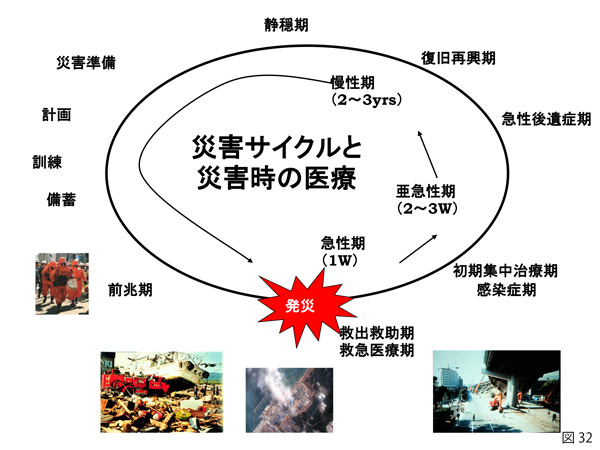

図32は一つの自然災害と災害時の医療の関連性を示している。災害が多発するゆえに、災害が周期的に発生すると仮定して書かれているが、この図が示す重要なところは、静穏期には次に来るかもしれない発災に備えて準備しておこう、というメッセージを与えていることだ。

図33は災害時の医療計画を立てるときの三つのポイント「予防」「減災」「支援」を提唱している。予防は防災とも言い換えられるが「転ばぬ先の杖」で、普段から万が一に備えて丈夫な体づくりをしておいたり安全な道を確認しておいたりすることが重要である。減災は、もしそれでも転んでしまったときに「転んだ床のやわらかさ」を考えておくことである。たとえば、電源は絶対に必要なので、停電した場合のバックアップをどのくらい用意しておくかということも減災につながる。最後の支援は、転んだ人の「立ち上がりの介助」をいかに迅速に行うかというレスポンスの問題である。

この三段階において、さらに「自助」「共助」「公助」の三つの視点から災害への対応を考えておく必要がある。つまり、自分や家族でどう身を守るか(自助)、地域や企業はどう取り組むか(共助)、国や行政はどう支援するか(公助)ということである。特に、災害時の医療計画を立てるにあたり重要なことはリスクと脆弱性の評価、すなわち、普段から弱点を把握し強化しておくべきという考えだ。

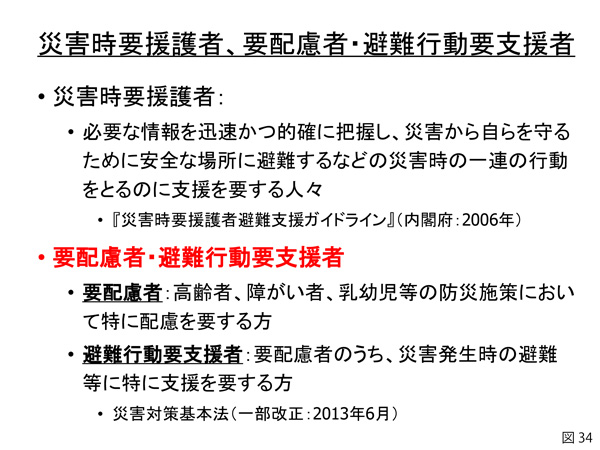

こうした医療計画のなかには当然、高齢者、障碍者、乳幼児、妊産婦、傷病者など、災害発生時に安全を確保するための配慮が必要な人たちも含まれている。本講演では、こうした要配慮者や避難時に支援が必要な避難行動要支援者などを含め「災害時要援護者」(図34)と位置づけ、それぞれの特性に応じた日頃の備えや災害時の行動の指針を、東京都防災ホームページ(注4)を参考にしながら紹介した。

自助の観点からは、各自治体の防災関連のウェブサイトやINIADで取り組んでいるようなバリアフリーマップを活用して情報収集をしたり、ヘルプカードやヘルプマーク(図35)を身につけたりするなどの備えが重要だという。また共助の視点では、近隣や地域の住民に対して、ヘルプマークの周知や、それぞれに応じた支援が必要だという情報を共有しておくことが必要になる。最後に公助に関しては、災害対策基本法の改正時に強調されたように、住民の安全確保のために自治体が高齢者や障碍者などの避難行動要支援者について名簿を作成し、本人の同意のもとに救護者に情報提供したり必要な個人情報を利用したりできるようにするもので、Blue Buttonに通じる考え方である。

災害時の医療とIoTとAI

森村教授は、災害時の医療の課題はCSCATTTの二つの「C」が機能しないことだと指摘する。一つ目は「Command and Control」だ。災害時は多機関、多部門、多職種が調整・連携しながら協働しなければならないが、医療界は消防や警察、自衛隊など、他の組織の指揮下で動くのがあまり得意ではないのだという。そして、もう一つの弱点は「Communication」である。Society 5.0が目指す「超スマート社会」に対し、医療界は電子カルテの課題も含め閉鎖的で情報集約が難しいという課題は坂村教授も指摘したところである。

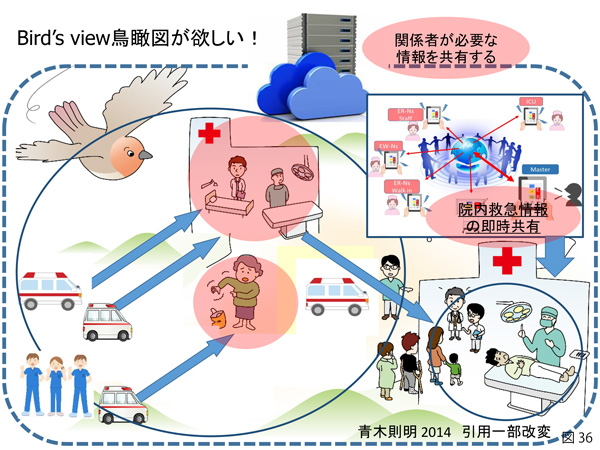

テクノロジーの発展によって、バーズビュー(鳥瞰図)のように全体像が見渡せて病院の中でも外でも関係者が必要な情報をスマートに共有できるようになれば、災害時にも適切な医療を提供できるであろうと期待する。そしてそのために必要なことはつなぐための工夫と道具なのである。

まず、被災者が避難所・救護所や医療機関に行くまでの情報共有に対しての大きな課題は「見つけられなければ助けられない」ということ。能動的な発信の手段としてはTwitterやFacebookが広く使われている。音声による119番通報が困難な聴覚障碍者などに対しては、東京消防庁が「緊急ネット通報システム」(注5)を提供しているが、全国的にも「NET119緊急通報システム」(注6)として導入が進められているところである。

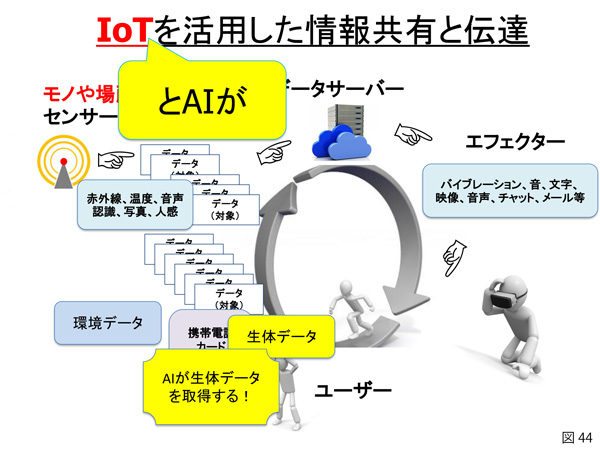

IoTによるデータ統合の推奨モデルには以下の三つの段階がある。

- Level1:IoTによるデータ取得(能動的な情報入力とセンサーによる自動取得)

- Level2:クラウドでデータ共有

- Level3:ビッグデータの解析

森村教授は、災害時にIoTによってデータを活用する場合も、この三段階をふまえて考えることが可能であるとし、国土交通省が公開している「地方公共団体向け地理空間情報に関するWebガイドブック」(注7)や、山火事や洪水をIoTでモニタリングするシステムについての論文を紹介した。

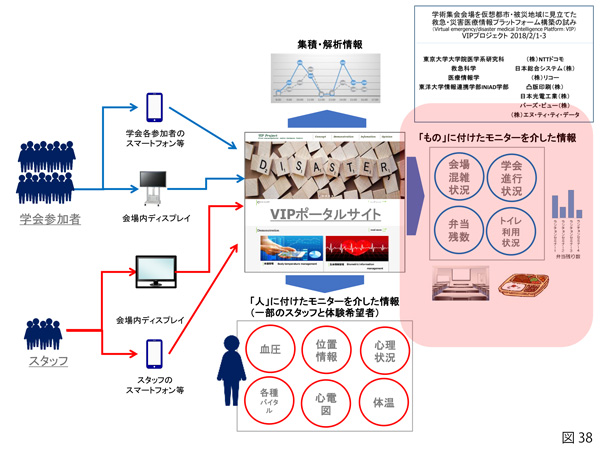

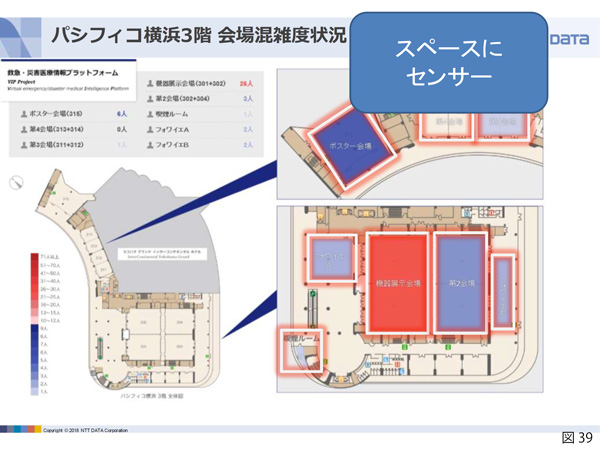

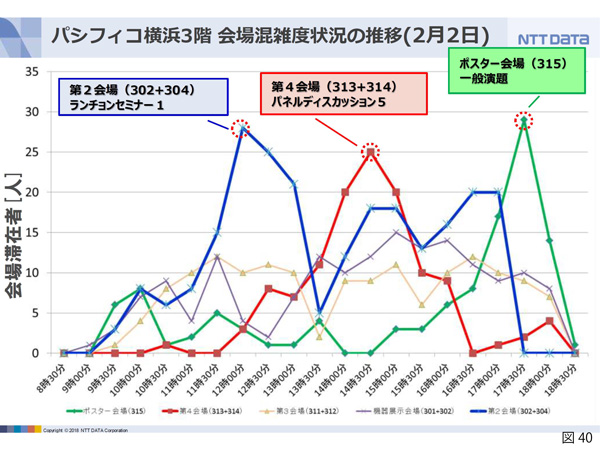

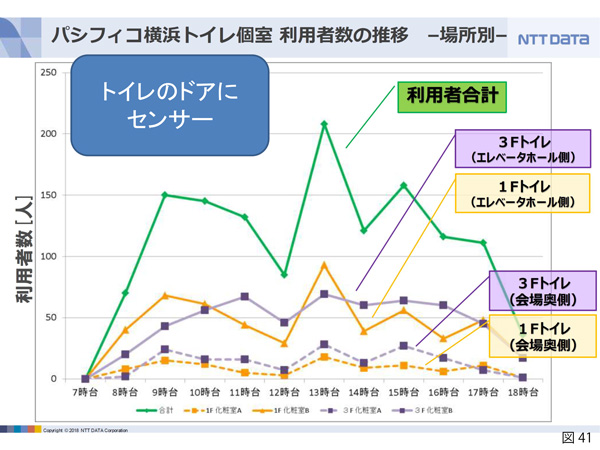

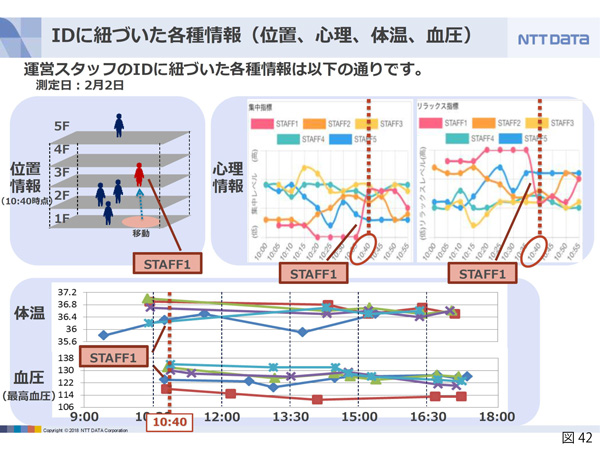

2018年には、坂村教授とともに学術集会会場を仮想都市・被災地域に見立てた救急・災害医療情報プラットフォーム構築の試み(VIPプロジェクト)を実施した。会場の各所やモノに設置したモニターと、一部のスタッフと体験希望者に着けたモニターを介した情報を取得し、会場の混雑状況やトイレの利用状況、お弁当の残数管理、スタッフのIDに紐づいた健康状況や心理状態などを、学会参加者がポータルサイトから閲覧できるようにした(図38~42)。

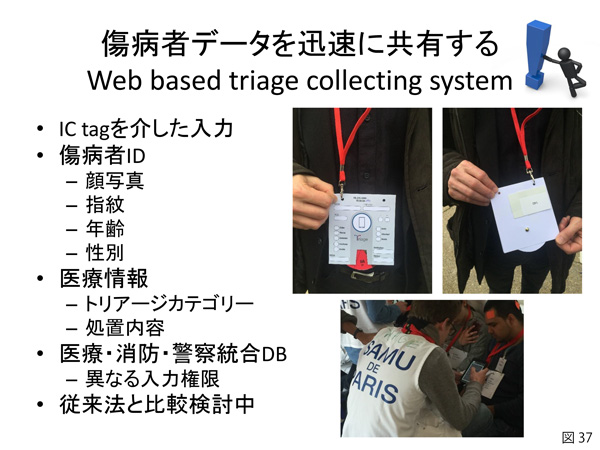

また、被災者が避難所・救護所や医療機関に到着してからの試みとしては、トリアージカードの電子化による情報共有が始まっている。ICタグを介して傷病者のIDを登録し、個人の属性や医療情報を入力。医療、消防、警察はそれぞれ必要な情報にだけアクセス権が与えられるようにするなど、同じプラットフォームで多機関が情報を迅速に共有する方法を模索している段階だという。また、IDから入退室情報を取得することにより、初期治療にかかった時間やCT室への移動にかかった時間などを把握する実証実験も行われている。

「消防庁の依頼で救命救急センターに運ばれた患者さんがICUに入院するまでに、関わったすべての職種の人が入力したものをプリントアウトしてみたら23㎜ぐらいの厚さになりました。その中にはとても多くの重複があります。非効率な環境に現場は疲弊しており、このままだと破綻してしまいます。多職種と多部門をつなぎ、情報共有のスマートなERを作るために、IoTを活用するべきなのです」

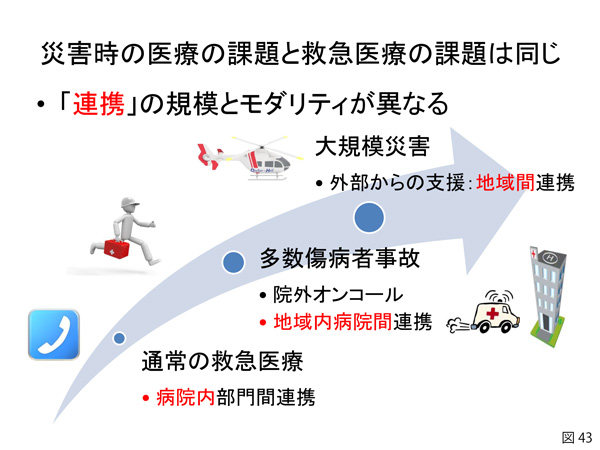

森村教授によれば、災害時の医療の課題と救急医療の課題は実は同じで、連携の規模とモダリティが異なるだけなので、普段の救急医療の課題を克服することによって、災害時に医療の課題にも解決の糸口が見えてくるという。

傷病者の怪我の情報や顔色などの身体所見のデータを入力するのはヒトだが、データを迅速に共有するためにIoTとAIを活用することは可能である。森村教授は、AIによる身体所見(Physical finding)・生体情報に関するインターネットを「IoP」と名づけ、AIやロボットが診療を助けてくれる未来に期待を示した。一方で、どれだけIoTやAIが発達したとしても対面のコミュニケーションは必要であり、たとえば聴覚障碍者に対応するために最低限の手話を覚えるなどの研修プログラムの必要性にも言及した。

「普段からやっていないことは、災害時にはできないのです」

最後に森村教授は、IoTを導入するためのインフラ整備を進めるにあたり、万一のシステムダウンに備えたバックアップ体制やダメなときの事前の取り決めを共有していくことが重要であると指摘。そのためにはソーシャルキャピタルの強化──全体での哲学や平時の体制強化が必須であると主張した。

パネルセッション

休憩を挟んで始まったパネルセッションでは、坂村教授からまず、大学で救急関係を学ぶ若い人への教育のあり方について質問がなされた。森村教授は学生教育においては講演でも紹介したCACETTTを積極的に指導しているが、普段の考え方、ポリシーとして、情報の共有を常に念頭に置いて動くことを意識づけしているという。

フロアから制度的問題での課題について質問があった。森村教授が「災害時の医療に関しては災害対策基本法がベースになっていますが、個別にあとから決めている法律がものすごく多いのです。たくさんの支援組織があるので、それらをいかにまとめていくかの検討や法的な枠組みをこれまでは拡大解釈してやってきました。しかし、国として災害医療の支援を統合するシステムがないので、五つの団体が4年ぐらい前に合同で提案しています」と課題をあげると、坂村教授は、大陸法と英米法の違いに触れ、「やっていいことだけが書いてある大陸法で作られた日本の法律はイノベーションが要求される今の時代に合っていない」と医療機器の進展の足かせにもなっていることを指摘した。

森村教授は、災害時の医療を最大限発揮するには、普段の救急医療がどれぐらい効率よくできているかが関係してくるという。

「日々救急医療を提供する側としては、基本的なポリシーとして緊急で来る患者は絶対に断りません。それは災害のときも一緒ですが、あまりにも被災者が多い場合に、ITを中心とした業務効率によって助けてもらえれば、もっといろいろ診ることができます。症状の緊急性をもう少し社会全体で共有できるようになれば本当に必要な人に医療を提供できます。救急車を呼ぶ前の段階で自分たちでも判断できるしくみがあるので、ぜひ参照していただきたいのです」

病院に行ったほうが良いのか、あるいは救急車を呼んだほうがよいのか迷ったときは「#7119」、小さな子どもの場合は「#8000」に電話をして相談したり、消防庁が提供している救急受診アプリ「Q助」(注8)を使ったりして、緊急度を判断したいときの参考にしてほしいと呼びかけた。

最後に森村教授が執筆した新刊『いのちを救う災害時医療』が紹介された。中学生向けに書かれているが、災害時にどう切り抜けていくか、展開力、問題解決能力のノウハウが詰まっているという。坂村教授は、「救急医療に関心を持たれた方は参考にしていただきたい」と推薦し、セッションを締めくくった。

相次ぐ自然災害に見舞われた2019年。質疑応答で会場から数々の具体的な質問があがったのは、災害時の医療の問題はけっして他人事ではないという危機感の現れであろう。医療現場にDXが求められるのはもちろんであるが、重要なのは私たち一人一人が常日頃から「災害が発生したらどう行動すべきか」を考えて備えておくことなのだろう。

『いのちを救う災害時医療』

注1)

MIMMS(Major Incident Medical Management and Support):英国における大事故災害への医療対応。医師、看護師、消防、救急救命士、警察など大災害時の医療に関わる人を対象に、各部門の役割と責任、組織体系、連携の仕方、対処法、装備などを講義、訓練する少人数向けの教育システム。英国の慈善団体Advanced Life Support Group(ALSG)によって運営されている。

注2)

CBRNE:化学(Chemical events)、生物(Biological events)、放射線(Radiological events)、核(Nuclear events)、爆発・爆傷(traumatic and Explosive events)。これらの人為災害は、化学工場の爆発(C災害)やウイルス性病変のブレイクアウト(B災害)、原発の放射線事故(R災害)など、必ずしもテロ行為に限らない

注3)

DMAT(Disaster Medical Assistance Team):災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム。医師、看護師、業務調整員で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に、急性期(おおむね48時間以内)から活動できるよう専門的な訓練を受けている。

注4)

東京都防災ホームページ:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/

注5)

緊急ネット通報システム:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/mail_sys/

注6)

NET119緊急通報システム:https://www.fdma.go.jp/mission/prepare/transmission/net119.html

注7)

「地方公共団体向け地理空間情報に関するWebガイドブック」災害時要援護者情報をどう収集・管理するか:http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/webguide/giswg_solsht/1231/

注8)

全国版救急受診アプリ(愛称「Q助」):https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html