[Report]TRONイネーブルウェアシンポジウム29th

おもてなしとイネーブルウェア

2016年12月17日(土) 13:30~16:30

東京ミッドタウン カンファレンスRoom7(4F)

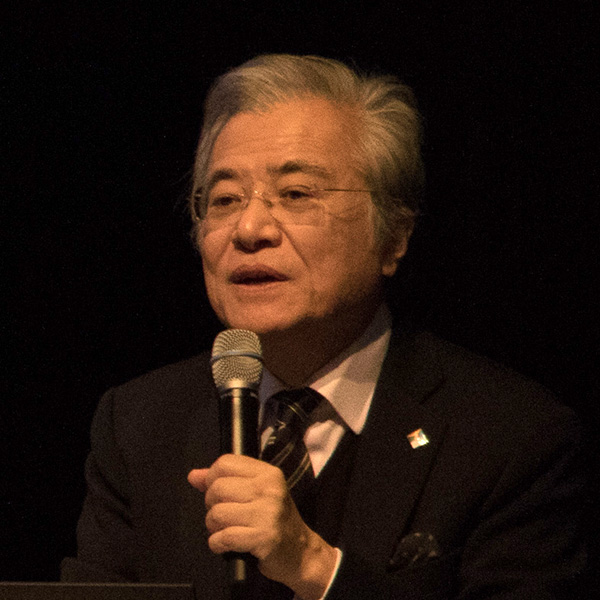

- 基調講演/モデレータ

坂村 健(TRONイネーブルウェア研究会 会長/東京大学大学院 情報学環 教授/YRPユビキタス・ネットワーキング研究所 所長) - パネリスト

杉内 周作(富士通株式会社/アテネパラリンピック競泳(視覚障害)銅メダリスト)

富川 理充(専修大学 准教授/公益社団法人 日本トライアスロン連合(JTU) パラリンピック対策チーム リーダー) - 司会

越塚 登(東京大学大学院 情報学環 教授)

基調講演

おもてなしとイネーブルウェア

坂村 健

今、スポーツを考える

3日間のTRON Symposiumが終わった後は、毎年TEPS(TRONイネーブルウェアシンポジウム)が開催される。TEPSとは、コンピュータ技術による障碍者の支援をテーマとした取り組み。さまざまな面から障碍者とコンピュータ技術とのかかわりを議論し、制度設計の提言まで踏み込む坂村教授が30年近く続けている活動だ。

今回のTEPSはスポーツに焦点を当てた。これはもちろん2020年のオリンピック・パラリンピックを見据えたもの。TEPSがスポーツをテーマにするのは初めてのことだ。ゲストはパラリンピックにかかわる二人のアスリート。これまでとはまた違った視点で、スポーツをめぐり活発に意見が交わされた。

会場には例年どおり手話通訳者と要約筆記画面が配置され、会場に来られない人のためにインターネット中継も行われた。

米国のブルーボタンとは?

坂村教授はまず基調講演で、米国の「ブルーボタン」(Blue Button)というウェブサイトを紹介した。

このウェブ画面(下図)には、その名のとおり大きな青いボタンがある。ボタンの下には“Download My Data”の文字があり、この青いボタンをクリックすると、病院の診察データや健康診断の結果など、医療や健康に関する自分のデータ(PHR: Personal Health Records)をダウンロードできる。データ構造が標準化され、APIも提供されているので、これらの情報を自分で分析することもできる。日本では考えられないことだろう。

それだけではない。ダウンロードした自分のデータを別の病院に持っていくこともできるという。日本では、ある病院で診察してもらったデータはその病院のものであり、別の病院に行ったら、また一から診察してもらわなければならない。その差に驚く。

健康や医療にかかわるきわめて個人的な情報が、こんなに簡単に取得できる。米国のオープンデータ化は、もうここまで進んでいるのだ。

国防総省が主導

そもそもブルーボタンは、2009年に米国の国防総省が患者の健康情報の提供に乗り出したことに端を発する。その後、利用者も賛同機関も毎年増え続け、2016年には米国民の過半数、約1億5000万人以上がブルーボタンから少なくとも一つ以上の自分の医療情報にアクセスしているという。

なぜこれが国防総省から始まったのか? その答えはVA(Veterans Affairs)、つまり退役軍人省だ。ブルーボタンの仕掛人はVAだった。米国には、戦争を経験して米国に帰ってきた退役軍人がいる。その中には、戦争で負傷したり健康を害したりした人々も多い。そのため退役軍人は健康管理やヘルスケアに対する意識が高い人が多く、IT技術を使って健康情報を管理することにも積極的に興味を持つという。それがブルーボタンを生み出す力となった。

レッドボタンとグリーンボタンも

ブルーボタンだけではない。さらに発展させた「レッドボタン」と「グリーンボタン」もある。レッドボタンは個人の教育データを、グリーンボタンは個人のエネルギー使用量データを取得できるボタンである。このように、個人データをできる限り国民の利便性と民主主義の発展のために公開していくのは、オバマ大統領が進めるオープンガバメント政策の一環である。

障碍者対策をドライブする力

米国では1990年に制定されたADA法(American Disability Act)によって、すべての障碍者に対する差別が禁止されている。これは、ベトナム戦争から帰還した障碍を持つ兵士の社会復帰を意図した政策である。ADA法といいブルーボタンといい、米国では障碍者対応の多くの部分に国防がかかわっている。

米国の技術的なイノベーションも、その多くを国防が主導しているのは周知のとおり。商用コンピュータも第二次世界大戦の中から生まれた。米国では国防が政策のさまざまな面で大きなドライビングフォースとなっている。

では、私たち日本で障碍者対応をドライブする力はいったい何か? それは“2020”――つまり、オリンピック・パラリンピックを契機に国を変えることができる、と坂村教授は大きな期待を示す。

おもてなしの基盤を作る

2020年のオリンピック・パラリンピックには約4000万人もの外国人観光客が来日すると予測されている。この4000万人に快適な滞在経験をしてもらいたい。それにはどんな“おもてなし”が必要なのか?

おもてなしに必要な個人の情報

たとえば料亭を考えてみよう。馴染みの客なら、席について「いつものアレね」と言っただけで自分の好きな料理がテーブルに並ぶ。うれしいおもてなしだ。だがそれは、板前さんが客の好みや状況などを事前に知っているからこそできる話。

言い換えると、サービスを受ける側が個人の属性情報を伝えておき、サービスを提供する側は、さまざまな属性の違いに応じて、それに適したサービスを提供する。そうしたしくみがあれば、このうえないおもてなしができる。

障碍者の場合はこれが特に重要だ。障碍のあり方は人によってさまざまに異なる。したがって、必要なサービスもそれぞれ異なる。障碍の情報を提供すると、それに応じてきめ細かなサービスが受けられるしくみがあれば、大きな障碍者支援となる。

とはいえ、個人情報の提供には情報流出などのリスクが伴う。おもてなしを受けたければ、ある程度の個人情報を提供しなければならない。かといって、提供したら流出したり悪用されたりするかもしれない……。微妙な問題である。

これを解決するために坂村教授が構築を進めているのが「OPaaS.io(オーパース・ドット・アイオー)」というおもてなしのプラットフォームだ。

OPaaS.ioはブルーボタン

OPaaS.ioとは、総務省の「2020年に向けた社会全体のICT化推進に関する懇談会」のアクションプランで坂村教授らが進める技術基盤。

簡単にいうと、これは個人情報を“仲介する”しくみ。サービスを受ける側の個人情報を直接サービス提供者には渡さず、真ん中に信頼できる仲介機関を作り、必要な情報だけをサービス提供者に渡す――この流れを技術的に実現するしくみがOPaaS.ioである。日本版のブルーボタンといってもいい。

たとえば障碍者が飛行機に乗るときは、毎回いちいち障害者手帳を見せたり、事前に登録したりする必要があるという。その手間は大きな負担だ。あらかじめ必要な情報をOPaaS.ioに託しておき、必要に応じてそこから情報を提供できれば、負担は大幅に軽減できる。道案内であれば、身体属性にあわせて、車椅子利用者には段差のない経路を案内し、視覚障碍者には点字ブロックのある経路を案内するといったこともできる。また外国人観光客が、たとえば自分がフランス人だと登録しておけば、デジタルサイネージを見るたびに自動的にフランス語を表示させることもできる。こういった多様なおもてなしが可能になる。

ここで重要なことは、このしくみの主役がサービス提供側(ベンダー)ではなく、サービスを受ける側(カスタマー)だということだ。

CRMではなくVRM

企業情報システムで顧客管理といえばCRM(Customer Relation Management)。企業が顧客(カスタマー)の購買履歴やクレジットカード情報などの個人的な情報を管理して、得意客や見込み客を識別し、販売戦略に生かしていく。この場合、主導権を持つのは企業である。

ところが、OPaaS.ioでは主客が逆転する。サービスを受ける側がサービス提供者を選別する。情報も全部提供する必要はない。常に自分の情報を誰が使っているか確認でき、嫌なら「イヤダ」と言っていい。ネットの中で本名以外の名前をたくさん持ち、サーバだけが本人であることを知っている、といった管理も可能だ。

いわばサービス提供側(ベンダー)を管理するVRM(Vendor Relation Management)。これがOPaaS.ioの基本的な考え方だ。2020年に向けて、このOPaaS.ioの構築が着々と進んでいる。

IoTの先にはIoSがある

では、IoTとOPaaS.ioはどういう関係になるのだろうか。坂村教授は「IoTから“IoS”の世界になる」と予測する。つまり、Internet of Services。APIを使えば、ネットでつながるのがモノかヒトかサービスかは関係がなくなり、すべて連携できるオープンな世界になるという。それがIoSだ。そしてそのとき、OPaaS.ioはヒトとサービスをつなぐAPIインフラ、つまりIoSの技術的な基盤になるという。

こうしたオープンな連携に向かっていくことが、障碍者支援につながっていく。善意だけで社会を変えることは難しい。技術基盤があってこそ、国を動かす力となる。その大きな契機となるのが2020年だ。

感謝の心で障碍者の水泳を振興

杉内 周作

杉内氏は26歳の時に網膜色素変性症と診断された。症状は、コントラストの差がわかりにくいことと、視野が狭くなること。そのため、石段の段差がわからなかったり、夜景では明るい点しか見えなかったりして、危険なこともある。また、白地に黒い文字が書いてある通常の文章より、黒地に白抜き文字のほうが読みやすいという。

アテネで6種目に出場

小学校から水泳を続けていた杉内氏は、2001年に国内で障碍者の水泳にデビューした。そこからはとんとん拍子で、世界の舞台へと駆け上がって行く。

2004年にアテネパラリンピックに出場し、50m/100m自由形、100m平泳ぎ、100mバタフライ、400m自由形リレー、400mメドレーリレーと、実に6種目にも出場。400m自由形リレー3位の銅メダルをはじめ、400mメドレーリレー4位、100m平泳ぎ4位、100mバタフライ8位と輝かしい成績を残した。

“北京で金!”が“北京出禁”に

この勢いで、次の2008年にはぜひとも“北京で金!”と目標を定め、杉内氏は練習に励んだ。選手にとって金メダルは別格。杉内氏によると「1番と2番以下はまったく違う。1番は誰にも負けていないということ。でも2番以下は誰かに負けている」。その気持ちで北京の金メダルを目指した。

ところがその後、思うように記録が伸びず、悔しさを残したまま2007年に現役を引退。「“北京で金!”が“北京出禁”になってしまった」というジョークに、会場は大爆笑した。

クラスの数だけ金メダルがある

同じ水泳でも、パラリンピックはオリンピックとずいぶんルールが違う。障碍の程度に応じて細かくクラスが分かれ、ルールが少しずつ違うのだ。種目によっては、たとえば健常者はターンのときに両手で壁をタッチしなくてはいけないが、障碍によってはそれができない人もいるので、ルールが緩和されている。また、壁があることが見えない人には上から触って知らせるが、健常者ではこれが反則になる。

そして、健常者の場合であれば、50m自由形という一つの種目に一つの金メダルだが、障碍者の場合は、障碍の程度に応じて50m自由形にいくつものクラスがあり、クラスの数だけ試合があるから、1種目についてクラスの数だけたくさんの金メダルがある。

今は感謝の心を伝えたい

現役を引退した後、杉内氏は地元の障碍者の水泳チームのコーチや関東身体障がい者水泳連盟の理事など、障碍者の水泳の振興にかかわる活動を積極的に続けている。

北京大会に出場できなかったことは悔しいが、思い返してみると「当時の自分には感謝の心が足りなかった」と思うそうだ。今は「たくさん活動の場を与えていただいてありがたい。感謝の心を伝えたい」と明るく笑った。

パラトライアスロンを広げる

富川 理充

一方の富川氏は、日本トライアスロン連合の委員で、2012年にパラリンピック対策チームのリーダーに就き、日本のパラトライアスロンの牽引役として2020年に向けて活躍している。

パラトライアスロンとは?

聞き慣れない名前だが、パラトライアスロンはトライアスロンとどう違うのか?

簡単にいうと、障碍者用にルールを変えたトライアスロンをパラトライアスロンとよぶ。トライアスロンは、水泳と自転車と長距離走(スイム、バイク、ラン)を連続して行うハードな競技。それをパラトライアスロンでは、障碍の程度に応じて、たとえば障碍が膝上にあるか膝下にあるかなどでルールを変え、競技の距離も半分にしている。

トライアスロンは2000年のシドニー大会でオリンピックの正式競技となった。それに対してパラトライアスロンは、2016年のリオデジャネイロのパラリンピックで正式競技になったばかり。このときは選手総勢18か国60名のうち、日本人は4名(男子2名+女子2名)だった。

どちらも自分に打ち勝つこと

水泳と同様パラトライアスロンも、障碍の程度に応じて細かくクラス分けされ、ルールも変わっている。そうなる前は、障碍者も健常者と同じルールでトライアスロンに参加していた。ところが、細かくルールができたとたん、意外なことに参加者が減ったという。ルールの縛りが厳しくて、参加のハードルを上げてしまったのだ。これが大きな課題だという。また、クラス分けが複雑で難しく、国内にはクラス分けをできる資格を持つ人がいない。こういった人材を育成していくことも必要だ。

トライアスロンとパラトライアスロンにはいろいろ違いがあるが、富川氏は「障碍者も健常者も、どちらも自分に打ち勝つことは同じ。ことさら区別はしたくない」と言う。過酷なスポーツだが、その厳しさの中に仲間がいるので、選手は明るくておおらかな人が多いそうだ。

2020年、パラリンピックを見に行こう!

高性能化する義足

坂村教授が富川氏にパラトライアスロンの義足について尋ねたところ、高性能化が進んでいるとのこと。義足の材質に規制はなく、軽量化が進み、走り幅跳びでは健常者との差があと数センチまで迫っており、100m走では、健常者を抜くかもしれないところまで来ているという。ただし、今は短距離用の義足がメイン。いくら高性能とはいえ、義足で5kmも走るのはさすがに無理。コーナーの回り方や上下の動きに、まだ改善の余地があるそうだ。

坂村教授がなおも、「神経につないじゃダメなの? マイコン入れちゃダメ?(笑)」などと質問すると「そんなエヴァンゲリオンみたいなこと、たぶんドーピングのルールで引っかかりそう」(杉内)、「本人の器を大きくすることはダメだが、能力を100%発揮させることはOK。今度の総会で検討します(笑)」(富川)ということだ。

データを使うともっと楽しい

坂村教授は、パラリンピックと技術のかかわり方について二つの例をあげた。一つはドローンを飛ばして撮影したり、4Kや8Kの画像で見たりして楽しむこと。もう一つは、IoTを駆使してデータを集め、試合に勝つために分析することだ。

これについては「走っている選手の帰りを待つ会場のメインスクリーンに選手の状況を映し出してほしい」(富川)、「泳いでいる選手の表情と共に選手のプロフィールが見えるといい」(杉内)、「コーチの立場として、リアルタイムで選手のタイムだけが出てくるページがあるといい」(富川)などアイデアが続出。つまり、データを使うともっと楽しめるし役にも立つということだ。

「そこそこ! それにはIOCやJOCにデータを出してもらわなきゃ。やり方は手伝いますから(笑)」と坂村教授が突っ込むと、杉内氏も富川氏も「そのように伝えます」と和やかに応じた。

やはり生で見るに限る

最後に杉内氏と富川氏は、口々に現場で試合を観戦する楽しさを強調。「隣に外国の人がいて応援しているリアルな空気感」や「大声で応援できる臨場感」は、その場にいなければ体験できない。坂村教授も「場の雰囲気や音や香りが違う。視覚障碍で見えなくてもプラネタリウムに行くのが好きな人もいる」という例を出し、「結論、パラリンピックを見に行こう!」と威勢よく締めくくった。

なお富川氏によると、パラトライアスロンを観戦するときは、種目の変わり目がいいそうだ。「少し離れれば沿道でタダで見られますから」。

(報告:中西 佳世子)