[Report]TRONイネーブルウェアシンポジウム38th

聴覚障碍者のスポーツアクセシビリティ―音を視て、言葉を読んでスポーツを楽しむ

2025年11月29日(土)13:30~16:30

INIADホール(東洋大学 赤羽台キャンパス)

- 基調講演

坂村 健:東京大学名誉教授、TRON イネーブルウェア研究会会長 - 講演

方山 れいこ:株式会社方角 代表取締役

岩田 佳子:株式会社リコー デジタルサービス事業本部 プラットフォーム企画センター ユニバーサルコミュニケーションサービスグループ

沼倉 昌明:トレンドマイクロ株式会社、デフバドミントン・ナショナルチーム所属、筑波技術大学大学院 技術科学研究科 産業技術学専攻 - パネルセッション

方山 れいこ、岩田 佳子、沼倉 昌明、坂村 健(コーディネーター)

2025年11月、日本で初めてデフリンピックが開催された。デフリンピックとは、デフ(Deaf=耳が聞こえない)+オリンピックで、「聞こえない・聞こえにくい人のためのオリンピック」だ。

そこで今回のTRONイネーブルウェアシンポジウム(TEPS)では、聴覚障碍者のスポーツを支える技術に注目した。打球音を擬音で可視化する、場内アナウンスを字幕配信する、競技中の情報保障を実現するなどして、音を視て、言葉を読んでスポーツを楽しむ。本シンポジウムでは、こうしたテクノロジーが拓くスポーツアクセシビリティの可能性を探った。今回も例年どおり手話通訳と要約筆記画面が配置された。

基調講演

聴覚障碍者のスポーツアクセシビリティ―音を視て、言葉を読んでスポーツを楽しむ

坂村 健

聴覚障碍は「情報伝達のバリア」

TRON プロジェクトでは、年齢や障碍の有無にかかわらずあらゆる人がコンピュータの恩恵にあずかれることが重要だと考え、「TRONイネーブルウェア仕様」を定めて高齢者や障碍者への対応をその基本設計の段階から考慮してきた。TRON イネーブルウェア研究会を1987年に組織すると、コンピュータ技術を使って障碍者を助けることをテーマとした「TRON イネーブルウェアシンポジウム(TEPS)」を1988 年から毎年開催し、TRON イネーブルウェアの理念の普及、障碍者とコンピュータ技術との関わりの議論、制度設計に対する提言などを行ってきた。

2025 年11 月にデフリンピックが日本で開催されたこともあり、今回は聴覚障碍に関する技術がテーマである。坂村健会長は、はじめにデフリンピックの歴史的背景を紹介した。

第1 回デフリンピックは1924 年にパリで開催されている。第1 回パラリンピックは1960 年のローマ大会なので、実はデフリンピックのほうが歴史の長い大会だ。かつてデフリンピックがパラリンピックに合流する動きもあったのだが、実現しなかったのだという。

理由の一つは、聴覚障碍は他の身体障碍とバリアの性質が異なるためだ。パラリンピックは肢体不自由や視覚・知的障碍など身体機能のバリアを対象としているが、デフリンピックは聴覚という情報伝達のバリアを対象としている。もう一つの理由は、デフリンピックの文化的背景にある。ろう文化(Deaf Culture)では、自身を「障碍者」ではなく、手話を言語とする「言語的マイノリティ」と捉える場合が多いため、「障碍者のスポーツ大会」であるパラリンピックへの参加に違和感を持っているというものだ。また、運営上の問題として、パラリンピックへのデフの合流は、急に異なる言語体系の「外国人」が参加するイメージであることや、デフが合流するには多数の手話通訳が必要となり、運営上ろう者が孤立するリスクがあったとのことだ。

陸上のトラック競技を例にとれば、デフアスリートはスタートの合図さえ適切に伝われば、聴者とまったく互角に競うことができるわけで、肢体不自由者の義足のような「身体機能(ハードウェア)の補完」を必要としていない(図1)。デフの課題は「情報伝達のバリア」にあり、純粋に「情報伝達(ソフトウェア)の補完」が求められている。

アクセシビリティ支援のモデル

情報の世界ではアクセシビリティ支援を3段階のフェーズに分けて考える。フェーズ1 は伝達(Transmission)。情報の正確な受け渡しで、ドライな情報交換である。フェーズ2 は共感(Empathy)。感情や熱狂を共有することはウェットな体験であり、スポーツを楽しむための大きな要素でもある。フェーズ3は拡張(Augmentation)。第六感の実装、すなわち身体性の拡張だ。

フェーズ1「伝達」

まずフェーズ1 の「伝達」に関しては、音声情報の壁は技術で越えられるようになってきた(図2)。以前からの技術蓄積によりインフラ化が進んでいたところに生成AI の技術で補完できるようになり、必要な資金が投入されればハードウェアとソフトウェアの両面から実現できる段階になってきている。たとえばリアルタイム字幕による会話支援(「UD トーク」注1)、「Google Live Transcribe」注2))、手話アバターによる双方向翻訳(「SureTalk(シュアトーク)」注3))、光による合図の伝達(スタートランプシステム)などの技術が導入されている。

デフ競技での伝達支援としては、光刺激や触覚刺激を利用したものがある。たとえば、陸上競技ではニシ・スポーツの光刺激スタート発信装置注4)、競泳ではセイコータイムクリエーションの光刺激スタート合図システム注5)が採用されている。また、触覚刺激は視覚刺激よりも反応時間が早く、聴覚刺激と同等であるという報告もあることから、筑波技術大学と筑波大学は共同で触覚刺激スタートシステム「HaptStarter」注6)の研究開発を進めている。

運営での伝達支援としては、音声をリアルタイムで多言語翻訳し透明ディスプレイに表示できるコニカミノルタの「KOTOBAL( コトバル)」注7) やTOPPAN の「VoiceBiz UCDisplay」注8)、手話翻訳ソフトにソフトバンクの「SureTalk」、会話をリアルタイムに文字化するシステムにリコーの「Pekoe(ペコ)」注9)などがあり、実用化されている。

このようにシステム面では聴覚障碍に対するアクセシビリティ支援が進んでいるが、まだ課題も残されている。坂村会長はジャーナリストの吉井勇氏からの指摘を紹介した。レガシーメディアの課題として、テレビ報道は取り上げやすいメダルや活躍を映すが、その切り取りではデフ特有の「静寂の文化」や「聞こえない空気感」といったデフリンピックの文化が伝わりにくい課題があるという。また、健聴記者とろう記者が混在する場では、健聴記者の音声による矢継ぎ早の質問が続くと、スピードギャップによりろう記者が手話で割り込むタイミングを失ってしまうというマジョリティのペースが生む「記者スクラム」問題があるという。解決の方向性としては、デフリンピックが「異なる文化の大会」であると認識し、「手話質問タイム」と「音声質問タイム」を明確に分離するなど、テクノロジーではなく運用ルール(制度)による解決の必要性が挙げられた。

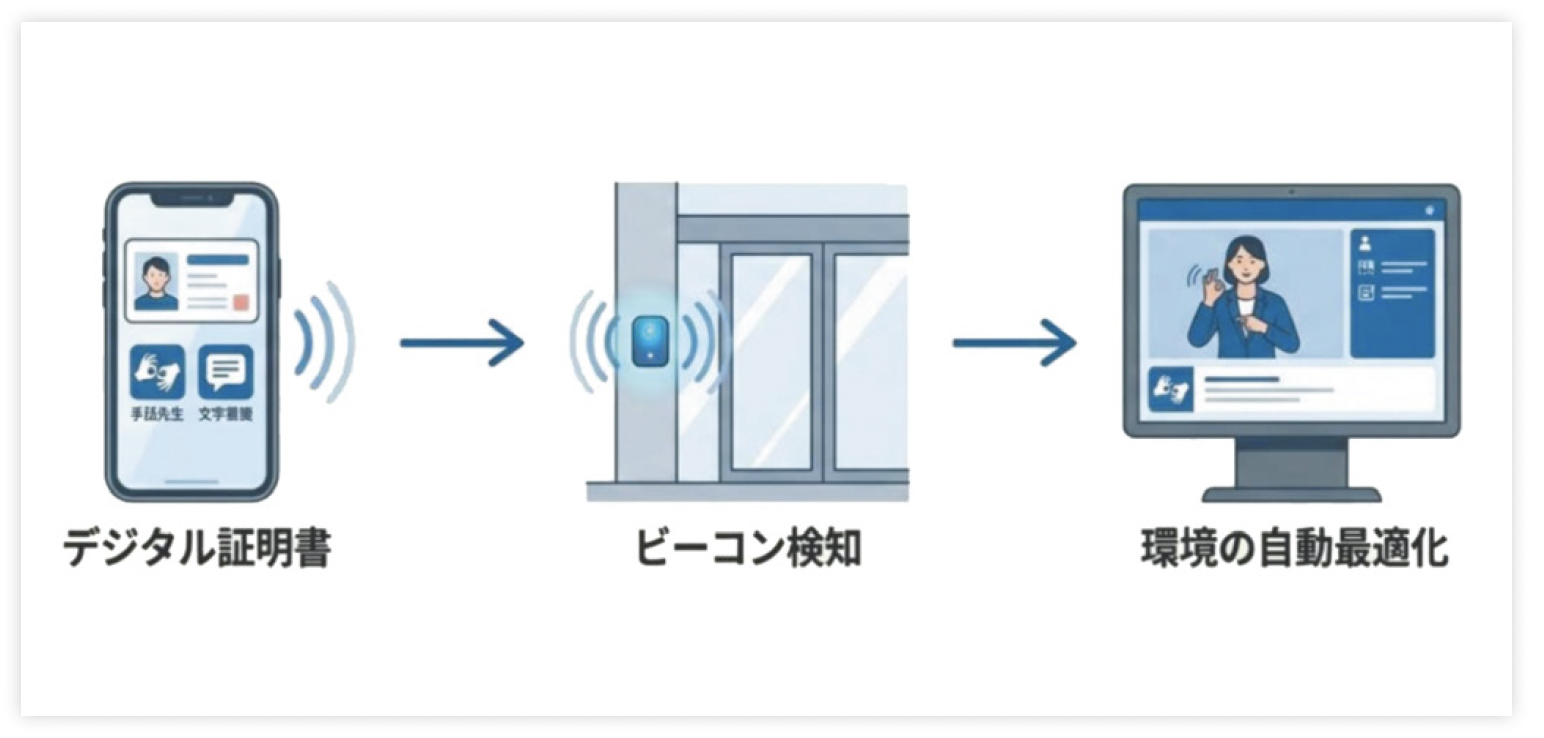

さらに坂村会長は、インクルーシブのジレンマという課題を指摘。聞こえのレベルやコミュニケーション手段は多様でグラデーションがあるため、ただ「一緒にする」だけではマイノリティの声がかき消されてしまうとして、安易なインクルーシブに警鐘を鳴らした。個々の特性に応じた適切な支援が受けられるように、制度と技術の両面から解決していくべきと議論を展開。技術面での解決策の一例として、PHR(Personal Health Record)の一環として障碍者手帳の電子化を進め、「聞こえの特性」や「手話派か文字派かなど」を記録することを提案。IoT による最適化によって、たとえば競技会場に入るとビーコンなどがID を検知し、その人に合った情報支援モードに自動で切り替わるといった機能を挙げた(図3)。制度面では、情報読み取りの規則を作り、単なる電子化でなく、どのような状況でどのようなサービスシステムなら、どの特性項目を読み取っていいかなどを自分自身が決められるといった「決め事」の重要性を強調。AIが着実に進歩している今こそ、技術と制度を連携させ、環境が人に合わせる未来を実現すべきだと主張した。

フェーズ2「共感」

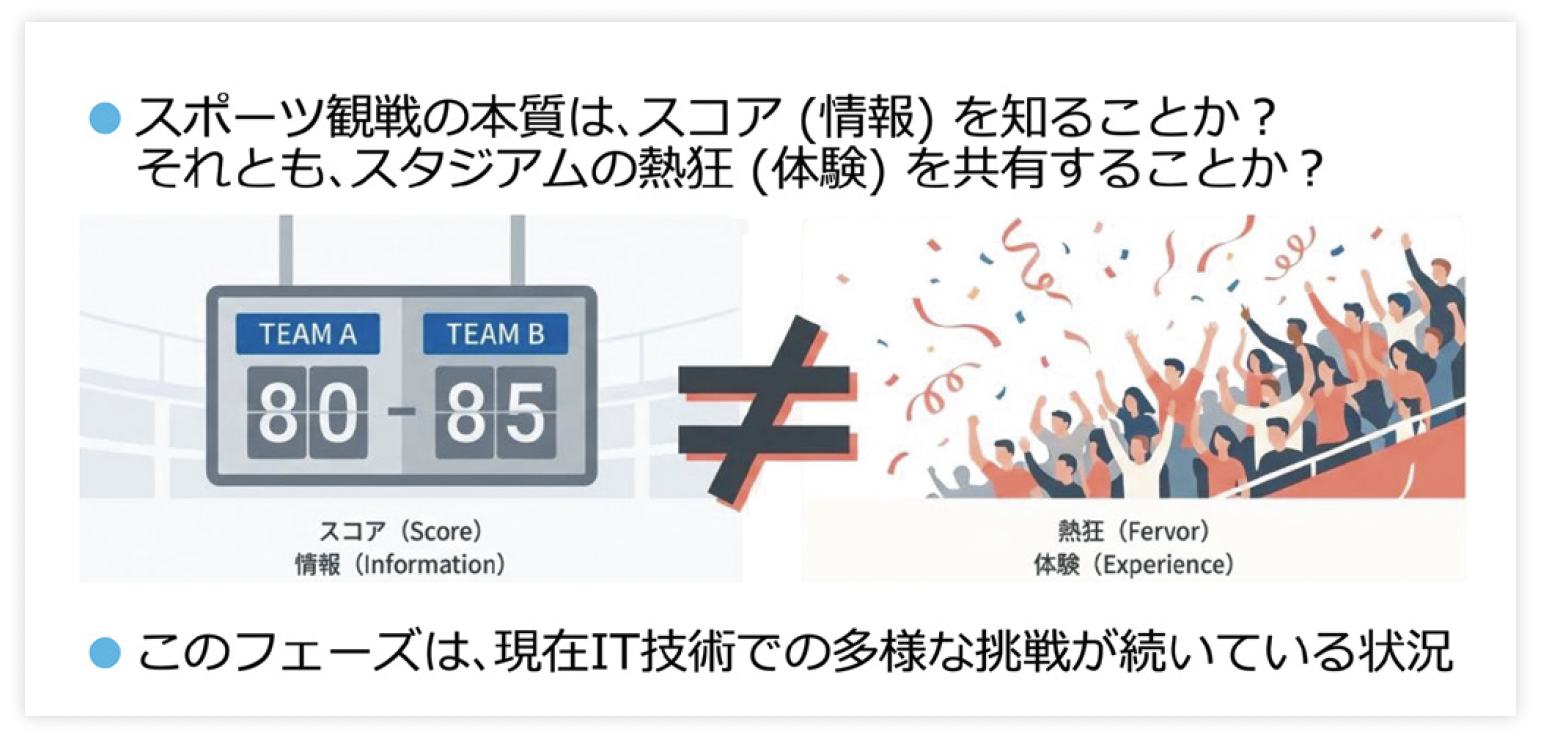

情報だけでは熱狂は伝わらない。そこでフェーズ2 の「共感」が求められる(図4)。スポーツ観戦の本質は、スコア(情報)を知ることなのか、それともスタジアムの熱狂(体験)を共有することにあるのか。坂村会長は「もちろんスコアも重要だが、それ以上に大切なのは、その場所に一緒にいて、

熱狂・体験を共有することこそが、スポーツ観戦ではないか」と力を込める。フェーズ2 は現在、IT 技術での多様な挑戦が続いている状況だ。

「ミルオト」注10)はAI によって音を漫画的な視覚表現で表示するシステムだ。聴覚障碍者が、音の聞こえる観客と同じタイミングでリアクションし、感情が同期することを目指している。「Hapbeat」注11)は競技音や拍手といった音を振動に変換して、身体に伝えるデバイスで、ネックレス型のほか、腕・脚・胴体などに装着するバンド型がある。「Ontenna(オンテナ)」注12)は、周囲の音の大きさやパターンの特徴を振動と光に変換するクリップ型デバイスで、髪の毛や耳たぶ、えり元やそで口などに装着することができる。

しかし、これらの技術でも伝わらない欠落が存在する。それは非言語(Non-Verbal)の雰囲気情報だ。たとえば背後から迫りくる選手の「殺気」のように、足音や追い抜かれる気配が聞き取れないことは、健聴者に対して競技上不利な状況にある。また、スタジアムの静寂が固唾を呑む緊張感なのか、単なる無関心なのか、その「質」がわからない、いわば「空気が読めない」状況にも陥りやすい。フェーズ1の言葉(Verbal)の翻訳がほぼ達成した今、次に求められるのは、このようなフェーズ2 の雰囲気(Non-Verbal)の翻訳であり、デフスポーツのIT 利用への次の挑戦になる。坂村会長は「ぜひ若い技術者にチャレンジしてほしい」と聴衆に訴えた。

フェーズ3「拡張」

最後の課題は「拡張」だ(図5)。補完を超えた、第六感の実装。これはさらに難しい技術が必要になる。たとえば、360 度カメラと振動ベストを連動させた空間認知レーダーを装着することで、死角からの接近や「殺気」を背中で感知できるようになる。また、戦術共有バイザーによってコーチの指示や戦術フォーメーションを視覚に直接オーバーレイ表示できるようにできる。さらに、感情を可視化し、相手コーチの声のトーン(怒りや焦り)をリアルタイムで色やフォントに変換して表示するシステムなども考えられる。

デフスポーツは全スポーツの進化の「先行指標」

坂村会長は、「スポーツでの情報技術の活用というのは今後も進んでいく」と展望する。たとえばMLB で電子サイン伝達システムが解禁されたように、情報伝達の手段として今までやってはいけないとされていたことが認められ、より確実かつ的確に指示が伝達できる時代に変わったのだ。つまり、全員がスポーツを一緒に楽しむために必要なことは、情報を伝達するための「支援」から、全員が同じ熱狂の中にいる「共感」へと遷移している。デフスポーツのための次世代技術は、スポーツそのものを進化させる最先端の実験場にもなり得るわけで、さまざまなチャレンジがイノベーションを起こす可能性を秘めている。

坂村会長は、後半のパネルディスカッションのテーマとして、未来の実現を阻む四つの壁――技術、制度、コスト、社会に関する課題を提示し、講演を締めくくった(図6)。

注1) UD トーク https://udtalk.jp/

注2) Google Live Transcribe https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe

注3) SureTalk https://www.suretalk.mb.softbank.jp/

注4) 光刺激スタート発信装置 https://www.nishi.com/trackfield/products/item/14

注5) 光刺激スタート合図システム https://www.seiko-stc.co.jp/products/detail/sts_1336.html

注6) HaptStarter https://www.shiraishi-lab.org/home/project/sports-support

注7) KOTOBAL https://kotobal.konicaminolta.jp/

注8) VoiceBiz UCDisplay https://solution.toppan.co.jp/newnormal/service/voicebiz_ucdisplay.html

注9) Pekoe https://pekoe.ricoh/

注10) ミルオト https://miruoto.jp/

注11) Hapbeat https://hapbeat.com/

注12) Ontenna https://ontenna.jp/

講演

卓球・バドミントンの打球音を「見る」―ミルオトによる音情報の可視化

方山 れいこ

方山れいこ氏が代表取締役を務める株式会社方角は、聴覚障害者を積極的に雇用しており、聴覚障害に関するさまざまなソリューションを提供してきた。たとえば、聴覚障害者に特化した求人情報サイトの運営、聴覚障害者の情報サイトの運営、聴覚障害に関する商品――具体的には電話リレーサービスのPR などを行っている。今回は、デフリンピックで採用された「ミルオト」について紹介した。

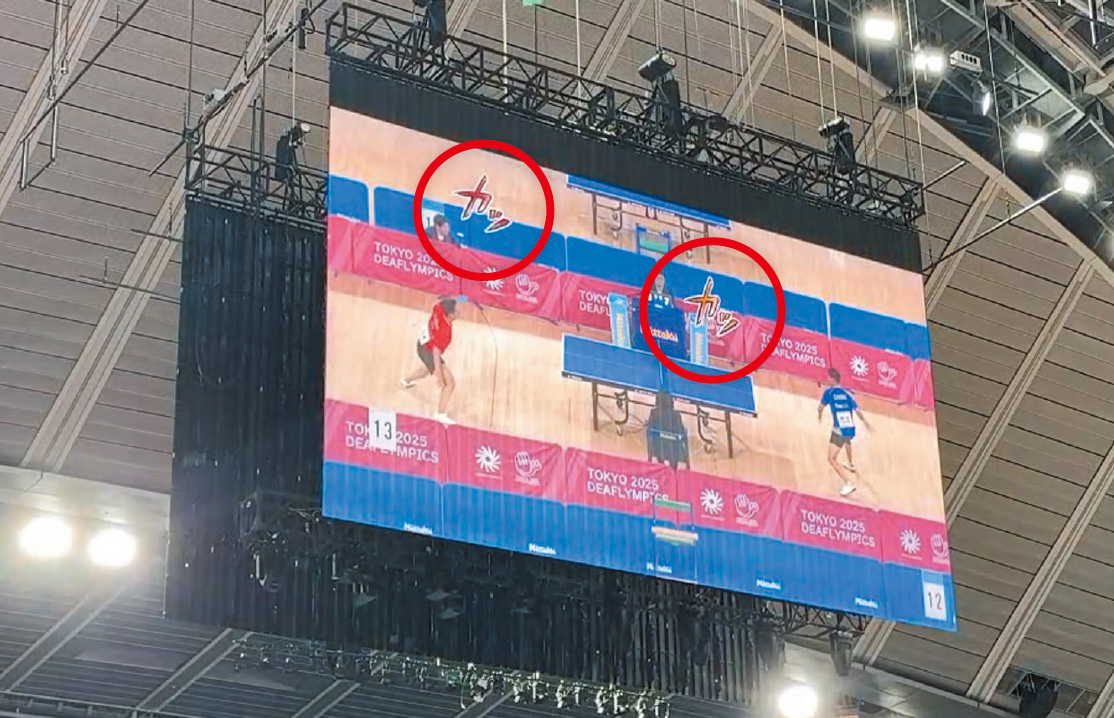

ミルオトは、会場の大型ビジョンや観客席のモニターに、プレーにあわせて打球音、歓声、拍手などを「カッ」「パコン」「ワー」などと文字化して表示するしくみだ(図7)。打球音の大小によって、出てくる表現を変えたり、どちら側の陣地にいるかで色を変えたりするなどの工夫をしており、英語表記にも対応している。デフリンピックでは、卓球やバドミントンの会場で採用されたほか、Youtube の配信やTOKYO MX の実況中継でも利用され、話題となった。

ミルオトを作ったきっかけは、聴覚障害者と密接に関わる中で、スポーツを見ていても「今試合がどういう状況なのかわからない」「一人だけ拍手をしていたら恥ずかしい」「試合の進行がわからないので点数ばかり見ている」というように、試合観戦における孤立化が顕在したことだという。情報保障とよばれる字幕や手話通訳は、ニュースや災害情報など、命を守らなければならない瞬間には使われるようになってきたが、聴覚障害者の生活はそこだけではない。スポーツやエンターテインメントを楽しみたいという気持ちを尊重するためのソリューションを、デフリンピックの日本開催というタイミングで提供したことには、大きな意義があるだろう。

ミルオトの開発にあたっては、入念な下調べのうえで、競技の特性に応じたさまざまな工夫をしたという。バドミントンの場合は、コートの横にガンマイクと推論カメラを複数台設置し、左右のコートの中で動いている人間をAI が解析する。会場の上方にはミルオトを表示させるための出力カメラを設置している。バドミントンの高品質の映像と音を十分に集めるために、数々のバドミントン大会の会場や代表合宿の会場に赴いて収録をしただけでなく、世界中の競技団体に映像利用の協力を呼びかけた。さらに、本番環境を再現した会場でのテストも積み重ね、AIの学習を強化していったという。

一方、卓球の場合は、卓球台の裏側に振動センサーを付けて卓球台の振動の差分を測定し、それをAI が表示するしくみだ。また、AI に学習させるためのデータを作成するアノテーションも行った。画面を縦に分割し、その枠のどこに卓球の球があるかをひたすらラベリングするという作業で、専用のアプリを使って約40人がかりで本番前日までデータを積み上げていった。こうした地道な作業の積み重ねの結果、大会期間中は高い評価が得られ、SNSでの反応も良かったという。

方山氏は、ミルオトの取り組みによって「可視化」の可能性を感じたという。従来は「情報保障」としての音の可視化であったが、今回ミルオトを使って聞こえにとらわれずエンタメを楽しむしくみ作りへと展開した。さらに将来のアイデアとして、可視化した情報を別の情報に役立てる――たとえば、人の声を可視化して混雑情報の把握に役立てるアイデアを紹介。「今後も可視化の可能性に挑戦していきたい」と意欲を見せた。

スポーツの臨場感をすべての人に―リアルタイム音声認識が支えるユニバーサルなコミュニケーション

岩田 佳子

続いて、株式会社リコーの岩田佳子氏が登壇し、聴覚障がい者向けコミュニケーションサービス「Pekoe(ペコ)」(図8)を紹介した。

岩田氏は、日本のスポーツ観戦は聞こえる人だけを前提に設計されていると指摘し、2025 年に日本で開催された大きな二つの国際イベントを例に挙げた。一つは大阪・関西万博で、開会式の会場に手話通訳や文字通訳がなく、テレビ中継でも手話通訳がなかったことが話題になるなど、アクセシビリティの観点では課題が残った。一方デフリンピックでは、開会式の会場に国際手話・日本手話、日英文字起こしがあり、テレビ中継でも手話があった。

また、バスケットボールのB.LEAGEやサッカーのJリーグの試合会場では、大きな電光掲示板があってもそこで手話通訳や文字表示が行われることはない。場内アナウンスは音声のみで、そもそもJ リーグは場内実況の情報が少ないので、聞こえる人にとっても試合展開がわかりにくい。岩田氏は、聞こえない人にとっては得点のチャンスなどがわかりづらいため、同じチケットを買って観客席に座っていても、得られる情報は半分以下になっていると、情報の格差や臨場感の格差が生まれていると指摘する。「ソフトウェアで社会を変えたい」とソフトウェアエンジニアの道を志した岩田氏は、2019 年に聴覚障がいのある社員に音声認識ツールを試してもらっていたが、その後のコロナ禍でオンライン会議が主流になり聴覚障がい者が会議に参加できないという現実に直面。岩田氏はこうした課題を技術で解決していかなければならないと決意し、2021 年に新規事業として立ち上げたという。

Pekoe はパソコンやスマートフォンにアプリをインストールして記録開始するだけで音声を文字化することができるサービスで、共有URL があれば複数人で利用できる。参加者はアカウント作成やアプリのインストールも不要。二次元コードを読み取るだけで参加でき、コメントに「いいね」したり、表示されたテキストに間違いがあれば参加者の誰もがリアルタイムに修正したりできるしくみになっている。岩田氏は「速度と精度にこだわった」と、TEPS 会場の音声を実際にiPad 上のPekoe で表示して、実演してみせた。

岩田氏はラグビー会場での事例を紹介。ホストエリアである世田谷区の「手話言語条例」が活動の追い風になっているという。スポーツの会場では、騒音や固有名詞の難しさ、早口のDJ など、リアルタイムの音声認識がより難しくなる。そこでアナウンスのマイクの声を直接PC に取り込むことで音声認識の精度を高めたり、試合ごとに辞書を構築したうえで音声認識でカバーできない部分は複数人で修正したりと、正しくすばやく情報を伝えられるように工夫していると説明した。

岩田氏は、聴覚障がい者が日々の情報が取得できないために、自信を持てない、自分の意見が言えない、活動の機会や仕事への意欲が奪われるなど、聞こえない不安によって負のスパイラルが生まれると指摘。「誰もが日常のあらゆる場面で必要な情報を得られることが、負のスパイラルを断ち切り、良いループを回していける」と、アプリ開発の意義を述べた。

スポーツ観戦の場で、試合を誰もが理解可能な情報に整えることは、聴覚障がい者だけでなく初めて試合を観戦する人たちとも、文字の世界で新しい「共感の場」を提供することになる。そして、実況内容がただちに共有されれば、皆が同じタイミングでリアクションでき、一緒に盛り上がることができる。聞こえる、聞こえないにかかわらず、その場にいる人皆に価値を提供することは、まさにユニバーサルデザインの本質だ。

今後はPekoe をスポーツ競技だけでなく、コンサートや舞台などへのイベントにも展開していく予定だという。岩田氏は「臨場感は音だけの問題ではなく、情報の問題。文字で状況を理解して同じタイミングで盛り上がりを共有することが、誰も取り残さない社会に必要になってくる」と、音声のユニ

バーサル化の取り組みを続けていくと展望を述べた。

デフバドミントンにおける視覚的情報伝達の最適化

沼倉 昌明

沼倉昌明氏は、デフバドミントンのナショナルチームに所属し、東京2025 デフリンピックでは男子ダブルスベスト4、団体混合では金メダルを獲得したアスリートだ。普段はトレンドマイクロ社に勤務し、筑波技術大学大学院技術科学研究科産業技術学専攻で研究者としても活動している。

二人一組で戦うバドミントンのダブルスでは、パートナーとの連携が鍵になる。沼倉氏によると、競技における聴覚情報の役割は「打球音」「足音・動作音」「声かけ」の三つに分かれるという。打球音は、打球のタイミングを瞬時に把握したり、打球の強さを音の大きさから判断したりすることで、次の動作への準備時間を確保する。足音・動作音は、パートナーの位置を把握することで、パートナーの移動方向を予測し、役割分担を瞬時に調整できる。声かけについては、「任せた!」「取る!」といった意思表示や、衝突回避と役割の明確化、戦術のリアルタイムな共有など、重要な役割を果たしている。また、視覚のみ、聴覚のみ、視覚+聴覚で反応時間を比較してみると、聴覚は視覚よりも約50ms 速く、視覚情報をあわせるとさらに反応が早くなるという。

そうした特性をふまえてデフバドミントンの競技を見てみると、聴覚情報が活用できないため、打球音や足音、声かけが聞こえない、パートナーの動きを把握しにくい、打球のタイミングを予測しづらい、連携がずれてしまうといった課題がある。そこで沼倉氏は、「聴覚情報が連携にどのような影響を与えるのかを調べ定量化する」「視覚的情報保障の有効性を検証する」「実践的な支援技術を提案する」という3点を研究目的として掲げ、さまざまな実験を紹介した。

実験1 は聴覚情報の欠如が競技に与える影響を定量的に分析したもので、健常な聴力を有する高校生の男子バドミントン選手10 名を対象として、音が聞こえる通常の状態(通常条件)の試合と、ノイズキャンセリングイヤホンを装着して聴覚を遮断した状態(聴覚遮断条件)での試合を行った。その結果、3 打以内のラリーの決着率が、通常条件の15.2%から聴覚遮断条件では22.9%に増加した。また、長いラリーの平均時間は聴覚遮断条件で長期化する傾向にあった。これは、聞こえない状態では反応が遅れ準備が間に合わず早期に失点してしまうことを示唆している。また、積極的に攻めていくことができずに守りに入るため、リスク回避行動の増加を示唆している。この実験結果から、聴覚情報はペアがお互いの意思決定を同期化する基盤であり、聞こえないことで次にどういうプレーをするかの先読みの同期が崩れてしまうため、聴覚情報に代わる視覚的な情報保障システムが必要であることがわかる。

実験2 は、全国のデフアスリート10 名を対象に、三つの条件下でプレーの比較を行った。一つ目は通常条件で、情報保障のない通常の状態でのプレーである。二つ目は視覚保障があり、後衛にいる選手の動きをカメラで撮影し、前衛はモニターでリアルタイム投影された映像を見ながらプレーするもの。そして三つ目は視覚保障に加えて振動による情報を組み合わせて、富士通が開発した「Ontenna」というデバイスを装着してプレーする。バドミントンのネットにマイクを付けて集音した打球音を、振動に変換して競技者に伝えるしくみだ。平均の打数の結果を見ると、視覚保障がある状態がいちばん良い平均打数を得られたが、視覚保障に振動が加わると、平均打数が少し下がっている。ラリー数の結果も、視覚保障がある状態でいちばんラリー数が長く、視覚保障に振動が加わった場合のラリー数は少なくなった。

全体的に視覚的情報保証は有効でデフアスリートからも前向きな意見が多かったという。試合では視覚情報は使えないが、映像の明るさや大きさを最適化して普段の練習に活用できれば、デフアスリートのパフォーマンス向上に寄与できるだろう。一方、振動条件が加わると、情報量が多くなり、振動に気を取られてしまうと推察されるため、必要な音だけに反応して振動するように、AI を使ってフィルタリングするなどの工夫が必要になる。

沼倉氏は「聞こえない選手にとっての配慮が特別に必要ということではなく、情報アクセシビリティをしっかり設計することによって、競技力を上げていくことができる」と語り、今後の研究への道筋を示した(図9)。

パネルセッション

方山 れいこ、岩田 佳子、沼倉 昌明、坂村 健(コーディネーター)

後半のパネルセッションは、坂村会長をコーディネーターとして、会場およびオンラインでの参加者からの質問に回答するかたちで進められた。

聴覚障害と視覚障害

「聴覚障害は情報障害だという議論は、視覚障害も情報障害だという議論にもつながるのではないか」という質問に対し、方山氏は「たとえばラジオやテレビなどをつけっぱなしにしていて、知らぬ間に入ってくる情報によって経験値や語彙が蓄積されていくという意味では、聞こえないことによって情報を得られにくい方は情報障害といえるし、一方で、視覚障害も表示が見えないのは純粋に情報障害といえる。情報障害といっても質や種類が異なるので切り分けて議論すべき」と指摘した。岩田氏は「障がいに対してソフトウェアで挑戦しようとしている仲間がたくさんいます。聴覚障がいはどうなの?視覚障がいはどうなの?と一個ずつ取り出すのではなく、インクルーシブに、皆さんと一緒に楽しんでいけることを考えていきたい」と呼びかけた。沼倉氏は「ろう者は外部からは聞こえる人と同じように見えてしまうので誤解されることがあります」と、見た目でわかりやすい障害と聴覚障害との外部の受け止め方の違いを指摘してきた。坂村会長は「40 年前は視覚障碍者と聴覚障碍者が同席するとコミュニケーションが取れないと言われていた。今はテクノロジーが進歩したので状況は変わってきたが、視覚による情報量はものすごく多いので、視覚障碍のたいへんさも理解できる」と受けた。

Speech-to-Text の有効性

「近年、非可聴域の音が脳に影響を与えるといわれているが、聴覚障害者にとっても非可聴域の音響刺激によってスポーツ観戦時の高揚感を感じることはあるのか」という質問に対して、沼倉氏が「やってみないとわからない」と正直な感想を伝えると、坂村会長は「大学には聞こえない音を出せる部屋があるので、チャンスがあればやってみましょう」と興味を示した。

「AI 領域ではSpeech-to-Text の技術も進化しているが、有効性について具体的な事例を知りたい」という質問に岩田氏は「Speech-to-Text や翻訳機能が充実してきて、手軽に取り込める時代になった。要望が多ければぜひやってみたい分野。企業としてはどういう人にどう活用できるかを考えていきたい」、方山氏は「いろいろなことが進む一方で懸念しているのは、たとえば今私が話している熱量をどれだけ通訳していただけるのか。AI でもその人らしさをどのくらい通訳できるのかが課題。たとえば、事務的なメールのベースはAI に書いてもらってから自分の言葉にアレンジすることもあれば、100%自分の言葉で伝えたいから最初から自分で書くこともある。どちらの良いところも残しながら技術が進歩していけばよい」とし、坂村会長は「Speech-to-Text にしても、Speech-to-Speech にしても、今の生成AI はどんどん進化している。日本語から英語、英語からフランス語という変換だけでなく、たとえば思いやりがないように聞こえる表現を思いやりのある言葉に変えたり、暗黙の了解で省略された言葉を補ったり、スポーツのルールを補足したり、可能性はいろいろある」と展望した。沼倉氏は「手話の場合は、顔の動きや肩の動きなどノンバーバルな要素があるので、日本語から手話に変換するAI にはまだ課題が多い」と指摘した。

「ミルオトは大型モニター以外に、双方向の配信や5G への対応予定はあるのか」という質問に、方山氏は、当初は配信する予定はなかったのだが、直前に実現できるという話になり急遽バドミントンで実施したとのことで「技術的には可能なので今後機会があれば実施したい」と答えた。5G 対応については、ミルオトはリアルタイム性を担保するため、現在はマイクやカメラも有線につないでいる状態だが、通信速度が速くなれば、無線でどこでも音の可視化を実現できると可能性を示した。今後は、スポーツだけじゃなくコンサートや演劇など、エンタメの領域での活用も視野に入れているという。

「Pekoe はライブ配信だけでなく、収録や編集番組での利用は視野に入っているのか。その場合、精度100%を目指すうえで、人間の知見に加えて複数のツールで差分分析を行うのか」という質問に、岩田氏は「元の認識結果と修正した結果の差分は取っている」とし、今後は学習データに反映して精度の向上に役立てたいと回答した。Pekoe はリコーの中で新規事業として立ち上げたが、現在は音声認識を開発する部署に戻り、他の音声ソリューションとともに横軸に展開するなど、他のビジネスとの融合も視野にチャレンジを続けているという。

沼倉氏が研究中の視覚保障システムの導入に関しては、コスト面や競技の公平性などについての質問があった。沼倉氏は、練習で投影システムを使ってお互いの特徴やペアの癖などを把握したうえで、練習を積み重ねていけば本番でその効果が発揮できるというのが研究内容だとし、実際の試合で使うことを目的とした研究ではないことを説明した。

聴覚障害者のアクセシビリティ

音を文字や振動など、別の媒体に変換して表現することで新しい価値が生まれる一方、著作権や知的所有権などとの兼ね合いも考慮する必要があるという。岩田氏は、音声データや音声を文字化したデータを残すかどうかは運営団体や個人の判断に委ねられているとしたうえで、視覚障がい者のための実況音声を文字起こしして聴覚障がい者に提供するという連携の事例を紹介し、音声を活用することに大きな価値があると強調した。

坂村会長は、米国のADA(Americans with Disabilities Act of 1990)という法律を紹介した。障碍者の差別を禁止し、障碍者が他者と同じく生活を営むことができる機会を保障するものだ。これにより、テレビ放送などの映像にはすべて字幕がつき、公共サービスでは読み上げ人や通訳がつくことになっている。坂村会長は日本にもADAのような法律を整備する必要性を訴えた。

聴覚障害と言っても、先天性か後天性かで状況は大きく異なる。生まれつき耳が聞こえない場合は手話を母語とする場合が多いが、幼少期に聴覚を失っても発話はできるという人や、高齢化に伴い聴覚が衰えて難聴になる人は、周りからは聞こえていると誤解されることも多いという。聴覚障害がどういうものかをまず理解したうえで、個々の特性に応じて、手話なり文字情報なり、最適なコミュニケーションの手段を用意する必要がある。

また、聴覚に障害があっても音楽を楽しむ人たちもいるという。カラオケで字幕を見て楽しむ人もいれば、コンサート会場やクラブで振動や照明などを楽しむ人もいる。一方、岩田氏は「アーティストのMC の内容を生で聞きたい。MC だけでも文字起こしをしてほしい」という要望を受けたことを紹介し、そうしたニーズにどう応えていくかが課題だとした。坂村会長は参加者からの声として「ヘレン・ケラーの音楽受容に関する研究」(佐々木幸弥、武蔵野美術大学、2011 年)という論文を紹介した。

沼倉氏の研究は競技力向上を目的としているが、対象はデフスポーツに限らず、情報アクセス設計の応用として、聞こえる人たちや、初めてダブルスを組む人たちに対しても活用できると展望した。オリンピック競技において高機能なシューズやウェアが発達するように、パラリンピック競技でも車椅子の軽量化などの技術が進歩している。「デフリンピックが情報伝達の技術を発揮する場となったことに大きな意味がある」と、今後の情報技術の向上に期待感を示した。

国土交通省による歩行空間移動支援

最後にINIAD の別所正博教授から、国土交通省と共同主催している「公共交通オープンデータチャレンジ2025 –powered by Project LINKS–」注13)と、国土交通省の「歩行空間ナビ・プロジェクト(ほこナビ)」注14)についての紹介が行われた。

坂村会長は20 年以上前から国土交通省の自律移動支援プロジェクトに参画してきたが、現在は「ほこナビ」として、歩行空間における段差などのバリア情報やバリアフリー施設の情報などのオープンデータ化に積極的に取り組んでいる。歩行空間ネットワークには、歩道の幅員・勾配・段差情報のほか、点字ブロックの敷設状況や、バリアフリートイレの整備状況などが入っている。

2020 東京オリンピック・パラリンピックのタイミングで都内の競技場周辺の歩行空間ネットワークデータが重点的に整備されてオープンデータ化されたが、2025 年度はさらに大江戸線駅の構内の歩行空間ネットワークデータが公開された。

今回のチャレンジでは、歩行空間ネットワークを活用して、車椅子やベビーカー、高齢者など、さまざまな状況にある人々の移動を助けるアプリやアイデアを募集しているとし、広く応募を呼びかけた。

編集部注) 登壇者の発表内容に基づき「障碍」「障がい」「障害」を使い分けています。

注13) 公共交通オープンデータチャレンジ2025 –powered by Project LINKS– https://challenge2025.odpt.org/

注14) 歩行空間ナビ・プロジェクト(ほこナビ) https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_mn_000002.html